VirtualBoxを使えば、Windows上に簡単にLinux環境を作ることができます。Linuxの使い方はともかくとして、セットアップまでであれば、それほど難しくはありません。この記事では、Windows 11にVirtualBoxをインストールし、その上でUbuntuを動かす方法をご紹介します。またUbuntuを日本語で使うための、基本的な設定についても解説しています。

VirtualBoxとUbuntuの概要

- VirtualBoxとは

- 無料で利用できる? 商用利用は?

- 推奨スペックは?

- プライバシー保護に役立つ?

- Ubuntuとは

VirtualBoxとは

「VirtualBox」とは、Oracle社が提供する仮想化ソフトで、ホストOS上で、別のゲストOSを実行することができます。

例えば、Windows上でLinuxを実行したり、その逆をしたりすることができます。

オープンソースで開発されており、個人であれば無料で利用することができます。

歴史

VirtualBoxは、2007年にドイツのinnotekにより開発されましたが、2008年にSun Microsystemsがinnotekを買収しました。

さらに2010年にOracleがSun Microsystemsを買収したことにり、現在はOracleが管理しています。

無料で利用できる? 商用利用は?

VirtualBoxのライセンスは、本体部分と、Oracleが開発した拡張パック部分により異なります。

拡張パックには、USB対応、リモートデスクトップ接続、ディスク暗号化などの便利な機能が含まれています。

- 本体: GPLv3

- 拡張パック: PUEL

GPLv3(GNU General Public License v3)は、無料で利用でき、改変・商用利用も可能だが、再配布する場合は同じくGPLv3にする必要があるというものです。

PUEL(Personal Use and Evaluation License)は、個人・教育・評価利用は無料だが、商用利用する場合はOracleとライセンス契約が必要というものです。

基本的には、個人であれば無料、会社等の組織で利用する場合は有料と考えておけばよいでしょう。

推奨スペックは?

用途にもよりますが、ホストPCの推奨スペックは以下のとおりです。

- CPU: 4コア以上(Intel Core i5 / Ryzen 5以上)

- メモリ: 8GB以上

- ストレージ: 50GB以上を確保

- GPU: 内蔵で十分

プライバシー保護に役立つ?

プライバシー保護やセキュリティを考えると、結局Windowsを使用している限り限界があるという結論となります。

代わりとして、Linuxを利用するという方法がありますが、一から準備をするのは大変です。

それであれば、VirtualBox等の仮想マシン上でLinuxを動かせばどうかということなのですが、効果としては限定的でしょう。

ネットワーク通信はホストPCを通るので、その監視を逃れることはできませんし、Recallは画面全体のスクリーンショットを取得します。

ただ、テスト環境を作ったり、ちょっと使いたいアプリがあるという場合にはとても便利です。

慣れたら、中古PC等にLinuxをインストールすることをおすすめします。

Ubuntuとは

「Ubuntu」とは、Linuxディストリビューション(パッケージ)の一つです。

Ubuntuは、Linuxディストリビューション全体の30~40%を占めると言われており、現在一番人気が高いものです。

プライバシー保護を考えるならば、「Tails」や「Qubes」というディストリビューションもありますが、今回はVirtualBoxの紹介なので、一番人気のUbuntuを採用しました。

VirtualBoxにUbuntuをインストールする方法と日本語設定

- Windows 11にVirtualBoxをインストール

- VirtualBoxにUbuntuをインストール

- キーボードレイアウトの変更

- フルスクリーン

- フルスクリーンの解除

- コピペ共有

- 共有フォルダ

- 日本語化

- 日本語入力の設定

- 日時設定

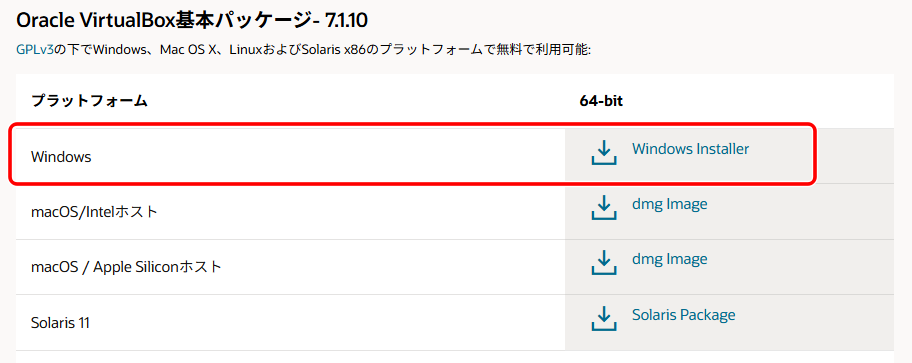

Windows 11にVirtualBoxをインストール

「Oracleのサイト」または「virtualbox.org」からインストーラーをダウンロードします。

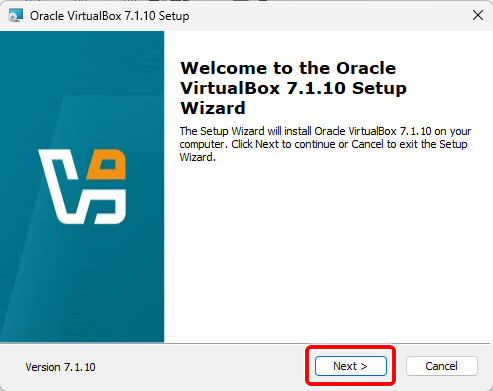

ダウンロードしたファイルを実行し、「Next」をクリックします。

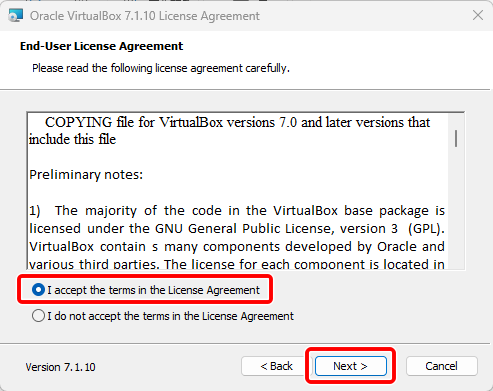

ライセンス内容を確認し、「Next」をクリックします。

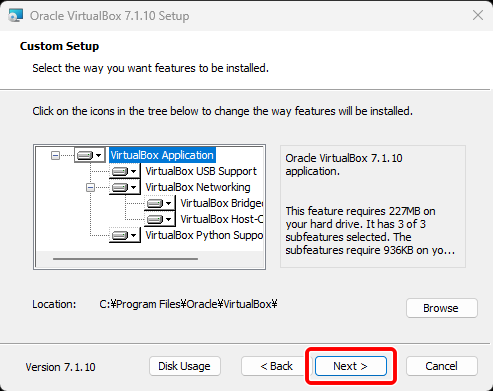

インストールする機能を選択します。

- VirtualBox Application:本体(必須)

- USB Support: ホストPCに接続したUSBデバイスを、ゲストPCで使用できるようにする

- Networking: ネットワーク関連機能

- Bridged Networking: LAN内の別のPCから、ゲストPCに接続できる

- Host-Only Networking: ホストとゲストのみで通信をし、外部に接続しない

- Python Support: PythonからAPIで操作できるようにする

Python Supportは外してもいいですが、全選択のままでも特に問題はありません。(後述)

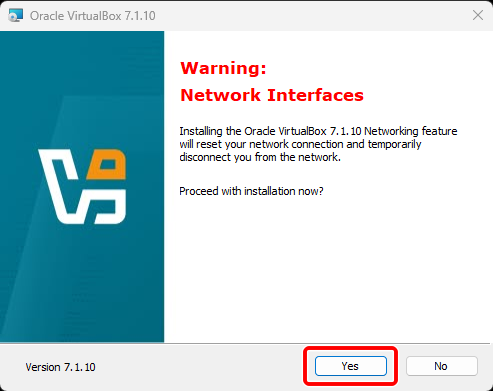

通信が一時的に切断されるという警告です。

「Yes」をクリックします。

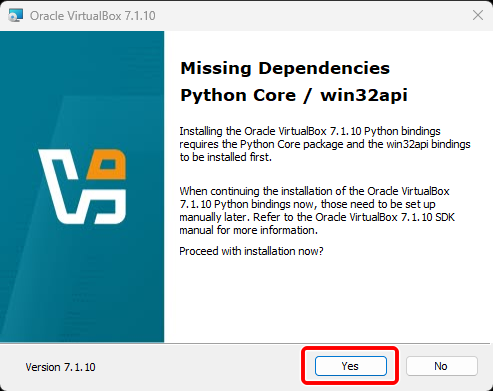

「Python Support」が選択されたが、「Python Core」と「win32api」がインストールされていないので、使えないという警告です。

使いたければ、後から手動設定する必要があります。

とりあえず使う予定はないので、「Yes」をクリックします。

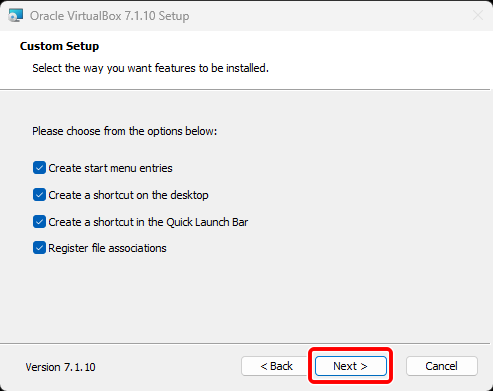

ショートカットの作成や、ファイルの関連付けの選択をします。

ファイルの関連付けは、拡張子「.vbox」や「.vdi」をダブルクリックで開けるというものですが、チェックを外しても特に問題ありません。

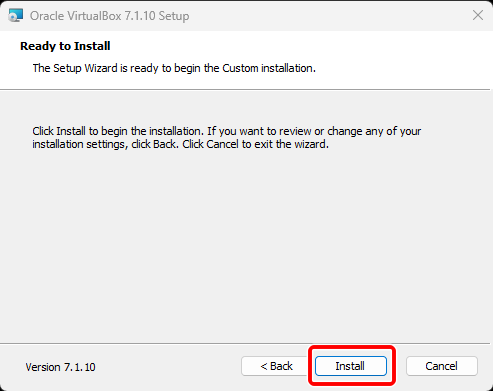

「Install」をクリックし、しばらく待ちます。

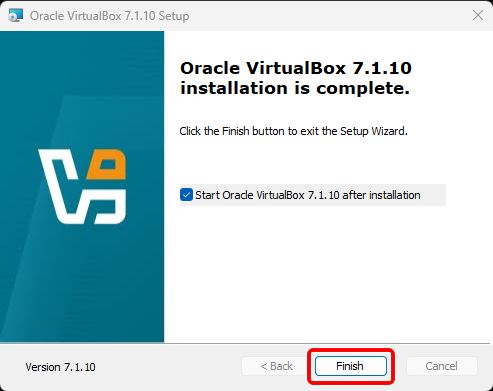

「Finish」をクリックし、完了です。

VirtualBoxにUbuntuをインストール

次に、VirtualBox上に、ゲストOSとしてUbuntuをインストールする方法をご紹介します。

ダウンロード

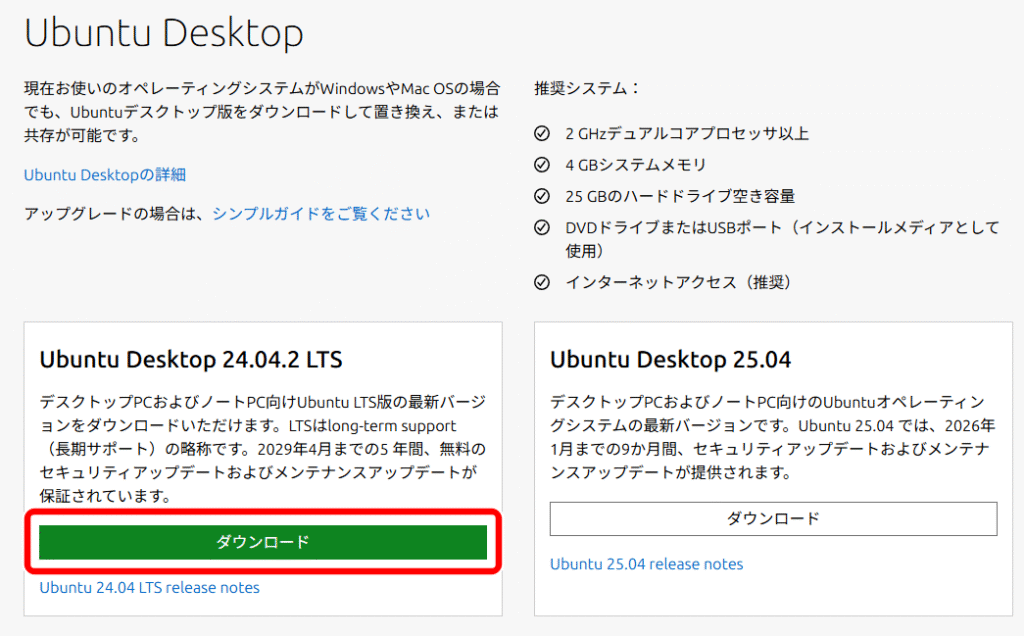

まず、UbuntuのISOファイルをダウンロードします。

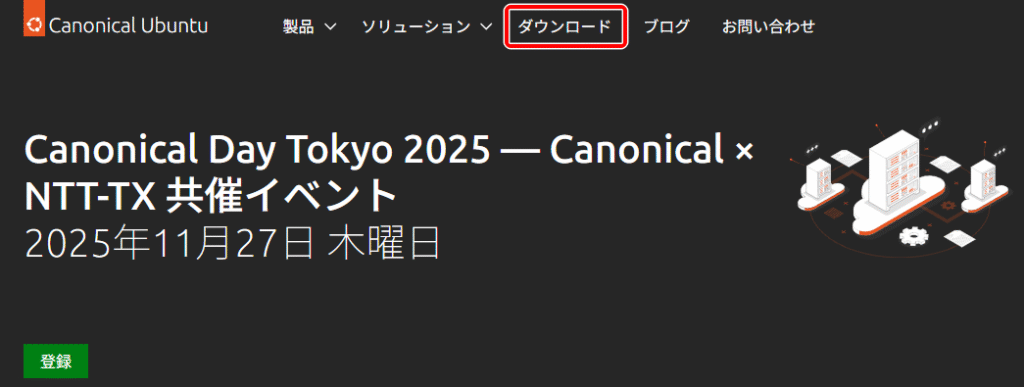

「https://jp.ubuntu.com/」を開き、「ダウンロード」をクリックします。

「ダウンロード」をクリックします。

最初は、サポートの長い「LTS」の方をおすすめします。

仮想PCの設定

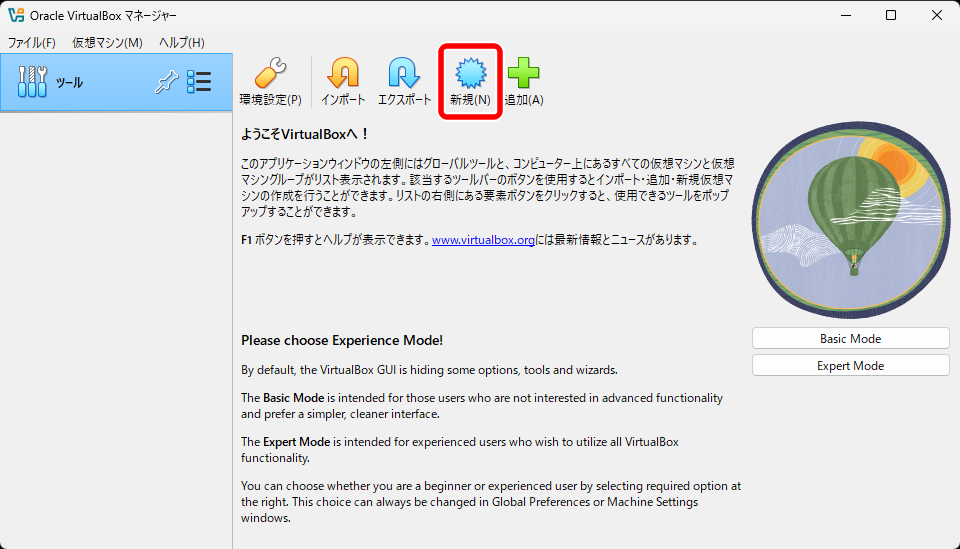

VirtualBoxを起動し、「新規」をクリックします。

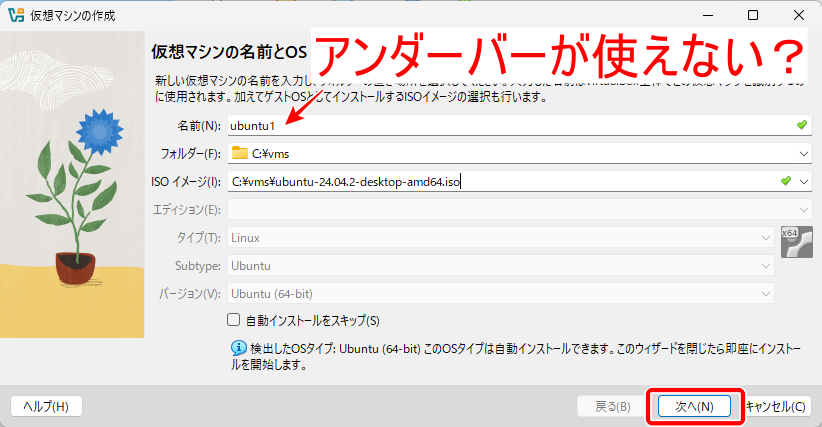

仮想PCの「名前」を決めます。

この時に、名前に「_(アンダーバー)」が使えないようでした。

どこにもそのような説明はないし、ネット上で同じような人は見当たらなかったのですが、私が試した限りはそのように思えました。

保存フォルダーを決め、ダウンロードしたISOファイルを選択し、「次へ」をクリックします。

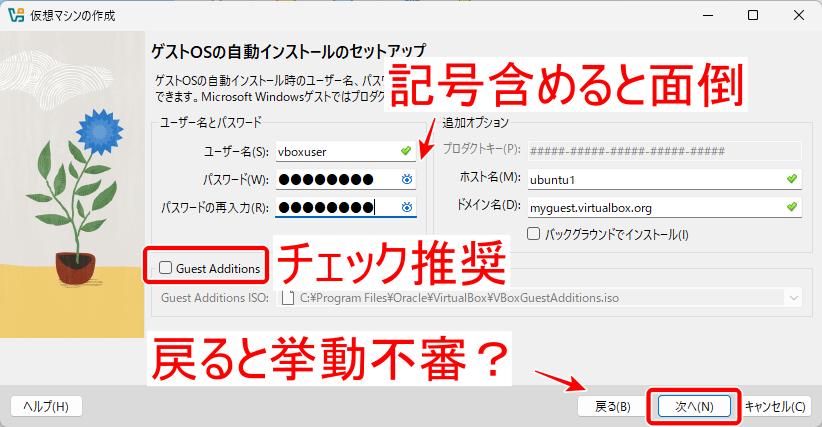

次の画面で、ユーザー名とパスワードを決めるのですが、ここで「戻る」とすると、挙動不審になるようでした。

上手くいかない場合は、キャンセルして最初からやり直すことをおすすめします。

パスワードは、キーボードレイアウトの違いにより、記号を含めると意図したとおりに出力されない可能性があります。

最初は記号無しで作っておいた方が、面倒が少ないです。

「Guest Additions」は、フルスクリーンやクリップボード共有を可能とする、便利機能です。

チェックを入れることを推奨しますが、今回は説明のために、あえてチェックなしとしています。

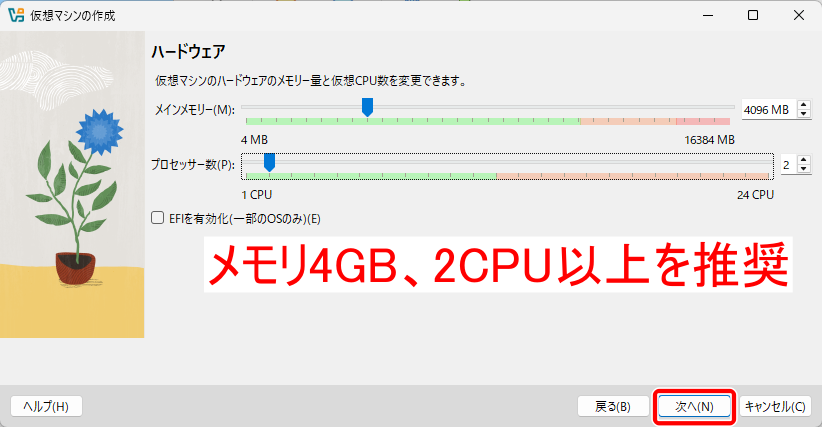

割り当てるメモリとCPU数を設定します。

Ubuntuの場合、メモリ4GB以上、CPU2以上が推奨されています。

「EFIを有効化」とは、BIOSをEFIに置き換えるかどうかということで、普通は必要ないと思います。

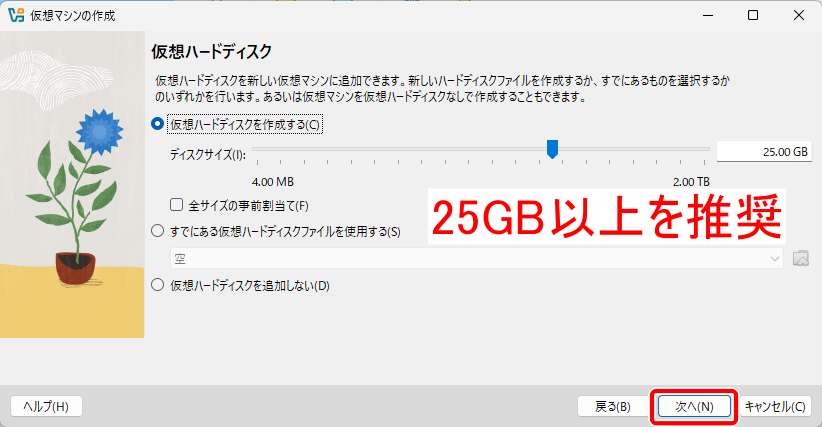

仮想ハードディスクは、25GB以上が推奨されています。

用途にもよりますが、ホストPC上に共有フォルダを作成することもできるので、そこまで必要はないと思います。

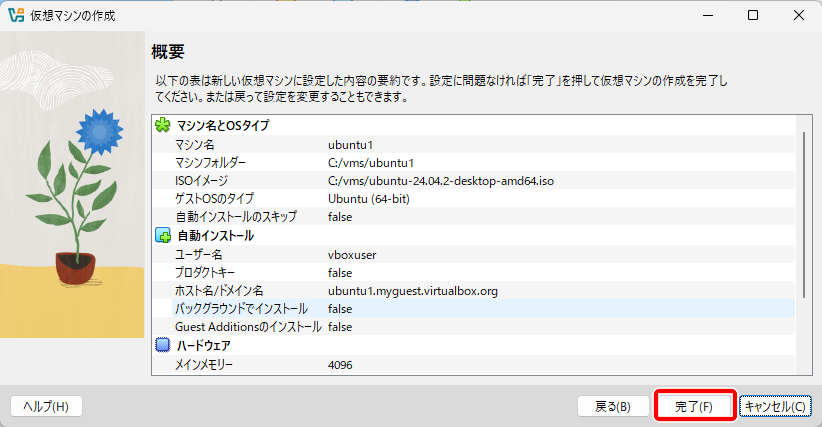

設定内容を確認し、「完了」をクリックします。

インストール

自動的にUbuntuのインストールが始まるので、しばらく待ちます。

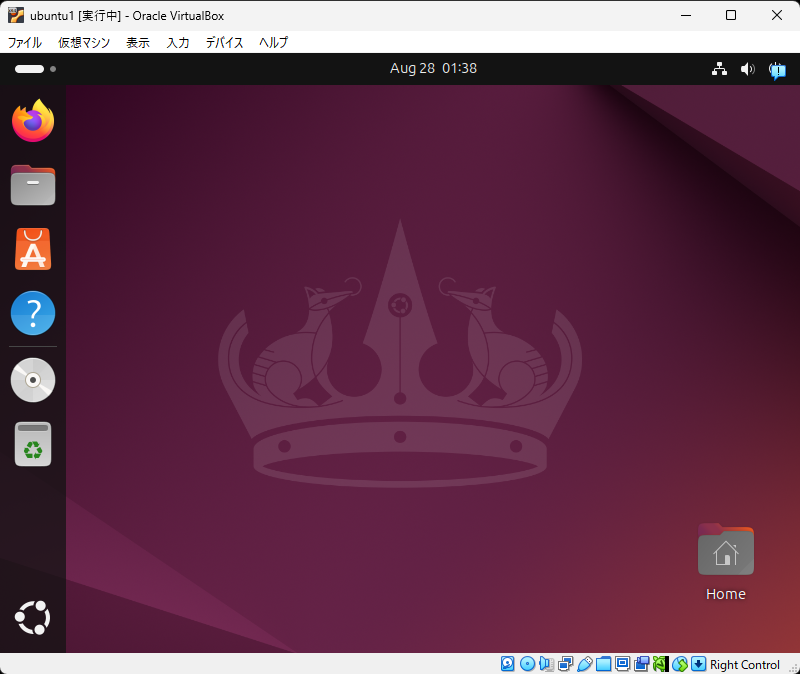

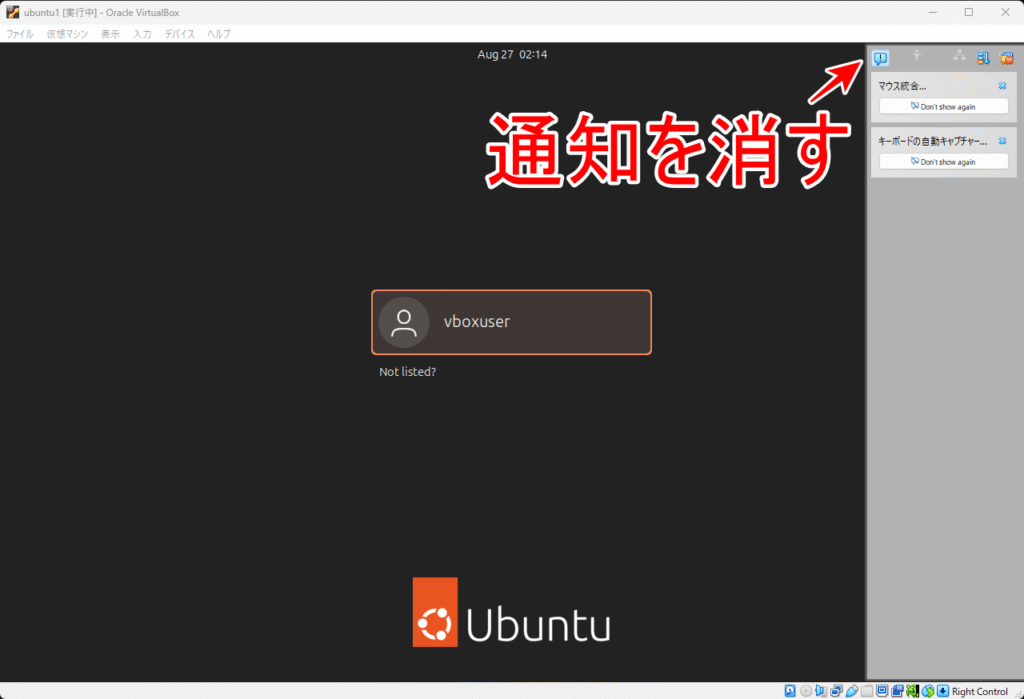

このようなログイン画面となれば完了です。

右の通知領域が邪魔であれば、「i」で隠すことができます。

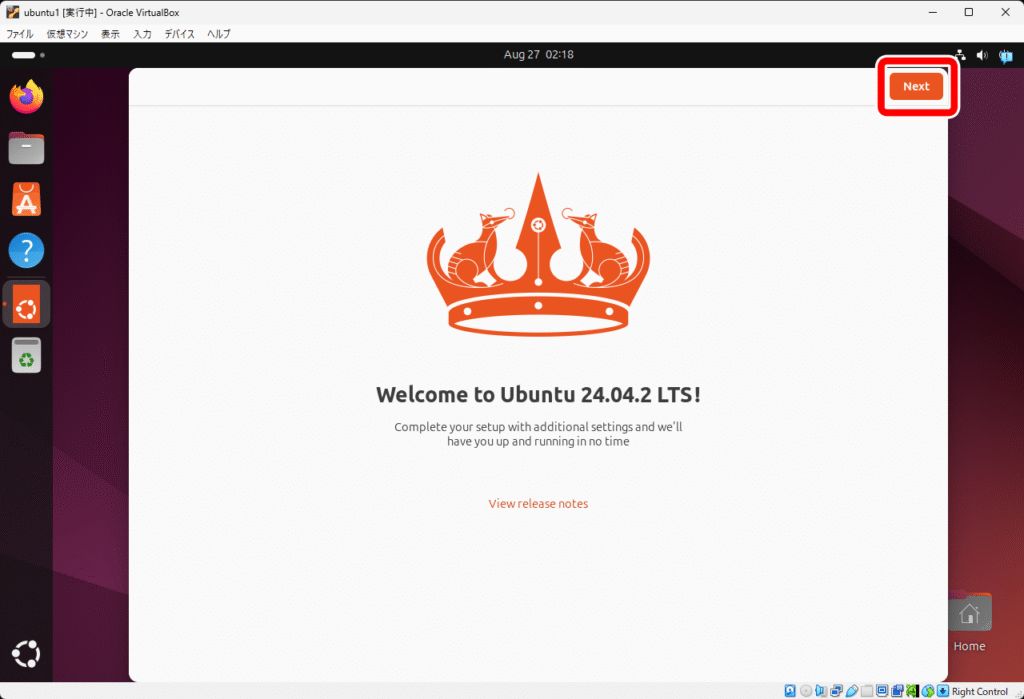

ログインすると、初回はこのような画面となります。

「Next」をクリックします。

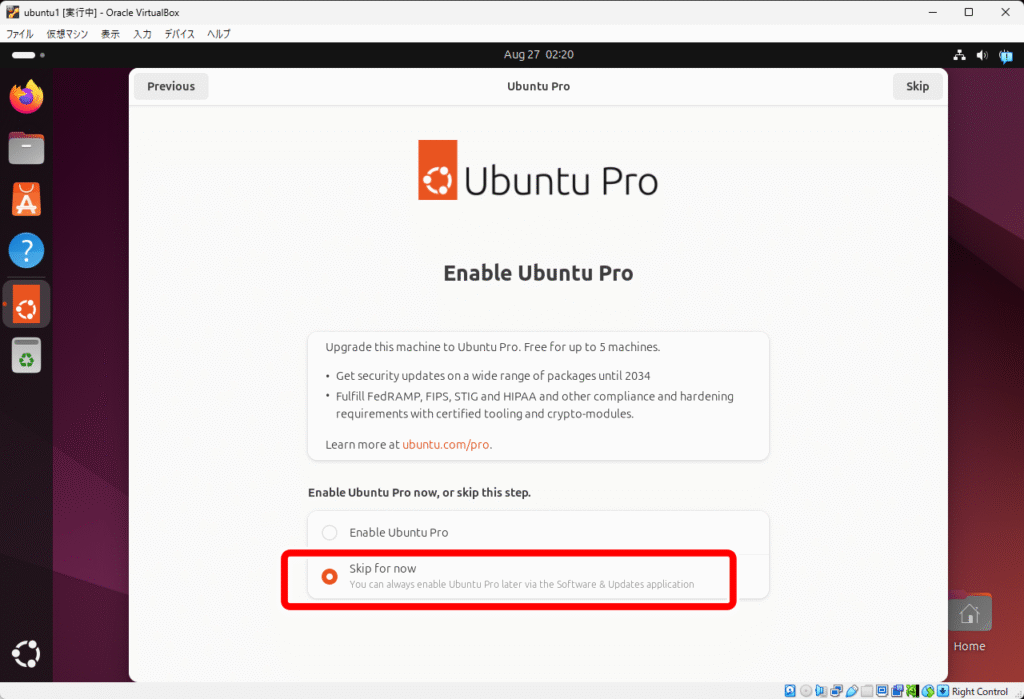

Canonical社が提供する、拡張サポートサービス「Ubuntu Pro」に加入するかの確認です。

個人であれば無料で加入できます。

とりあえず「Skip」とします。

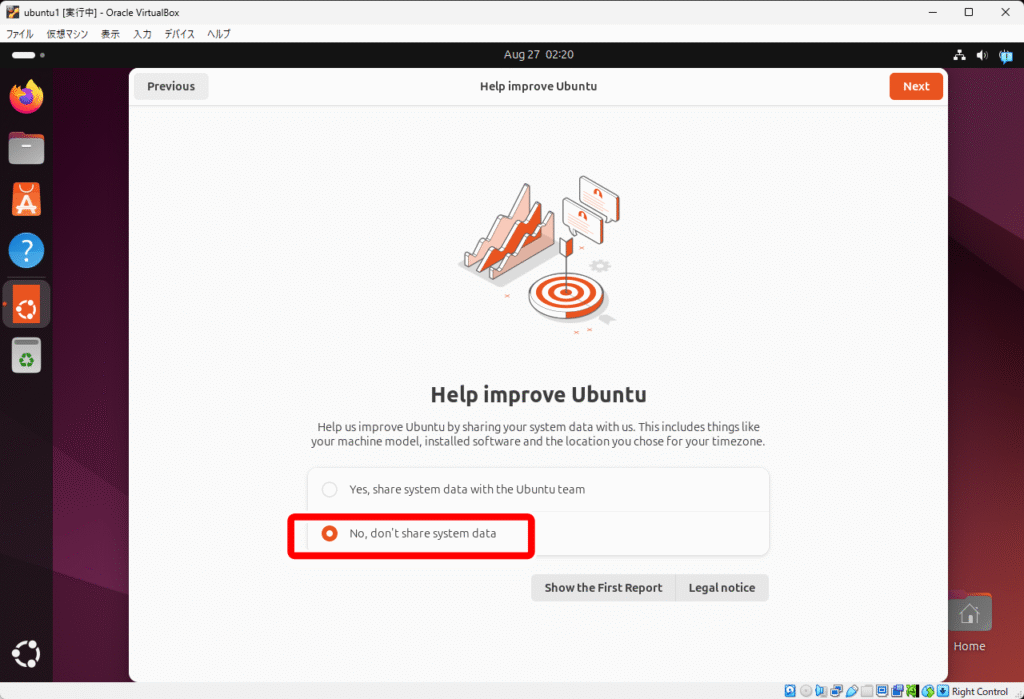

利用状況の収集の確認です。

「No」とします。

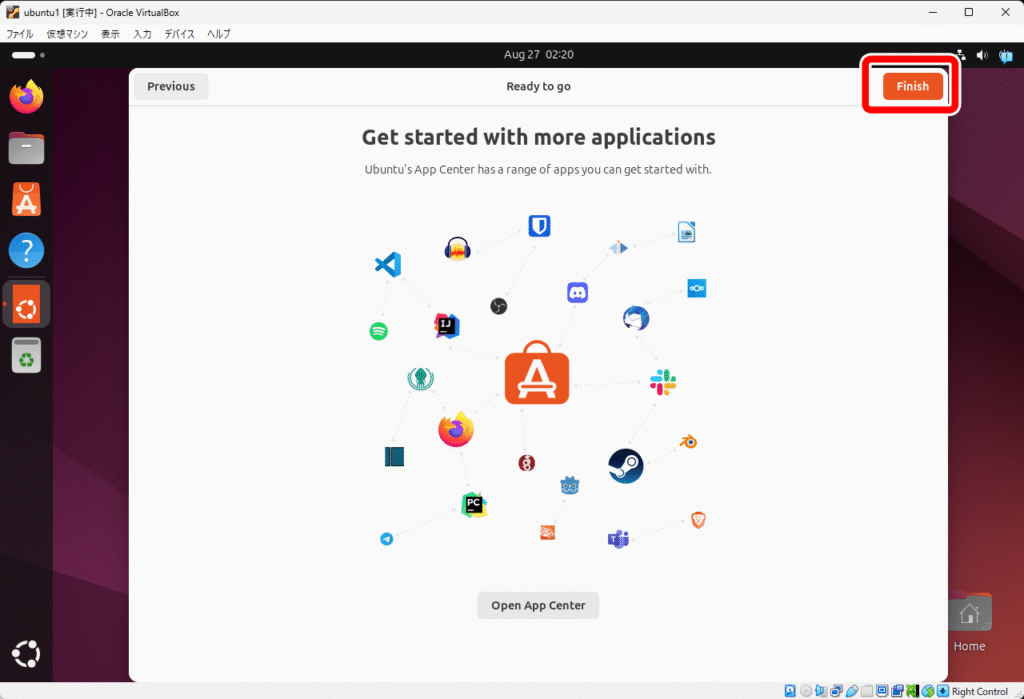

「Finish」をクリックして完了です。

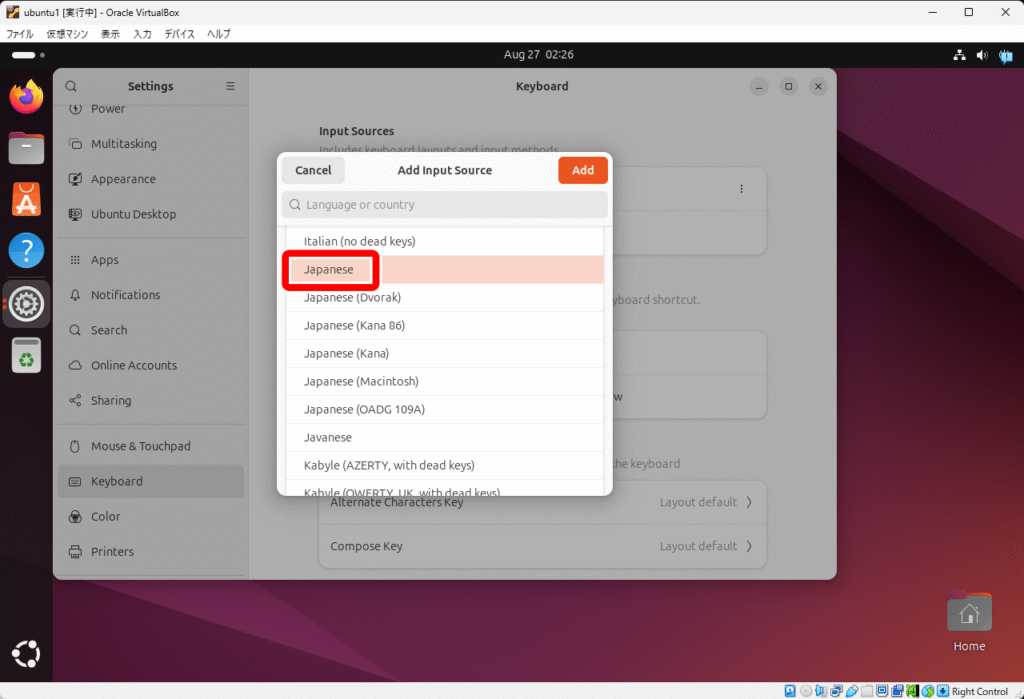

キーボードレイアウトの変更

初期設定では、キー配列が英語キーボードとなっているので、日本語キーボードを使用している場合は、記号の位置が異なる可能性があります。

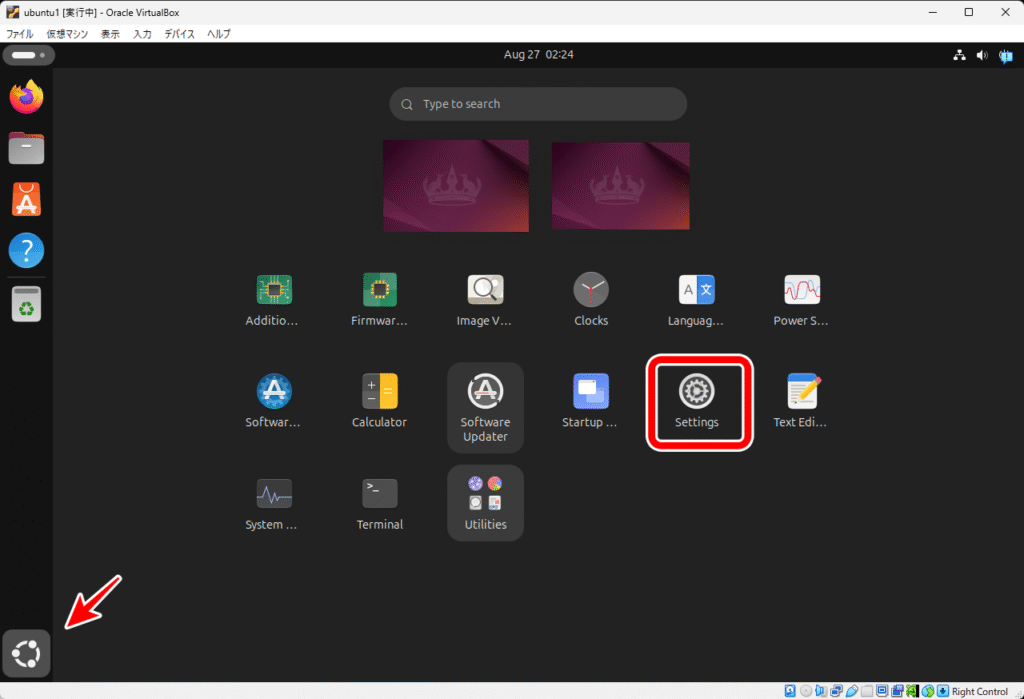

左下のアイコンから「Settings」を開きます。

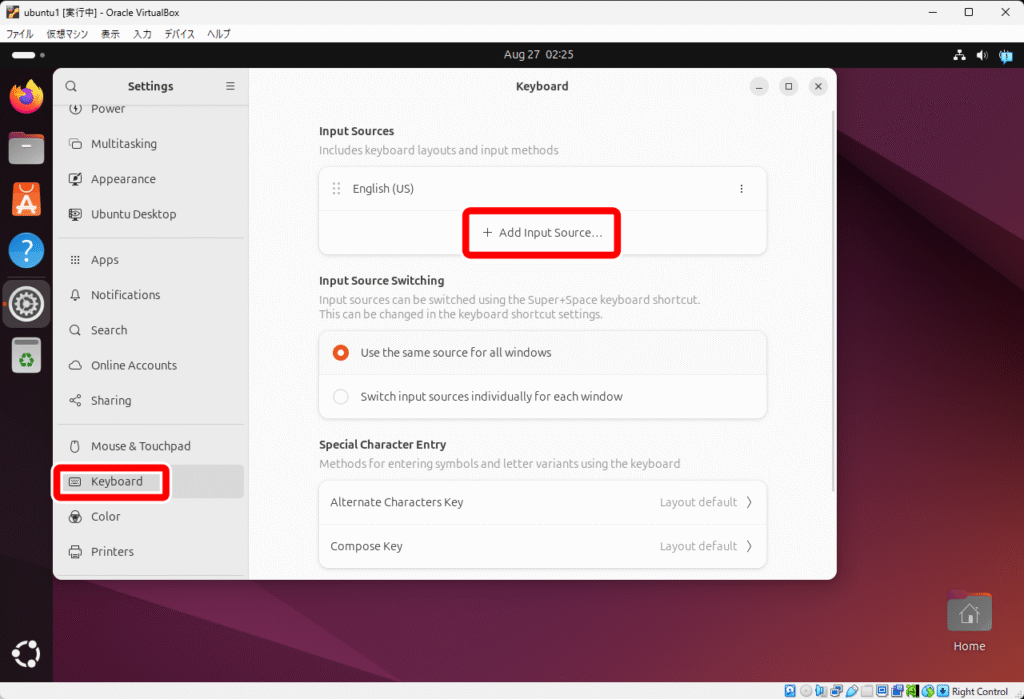

「Keyboard」から、「Add input Source」をクリックします。

「Japanese」を追加します。

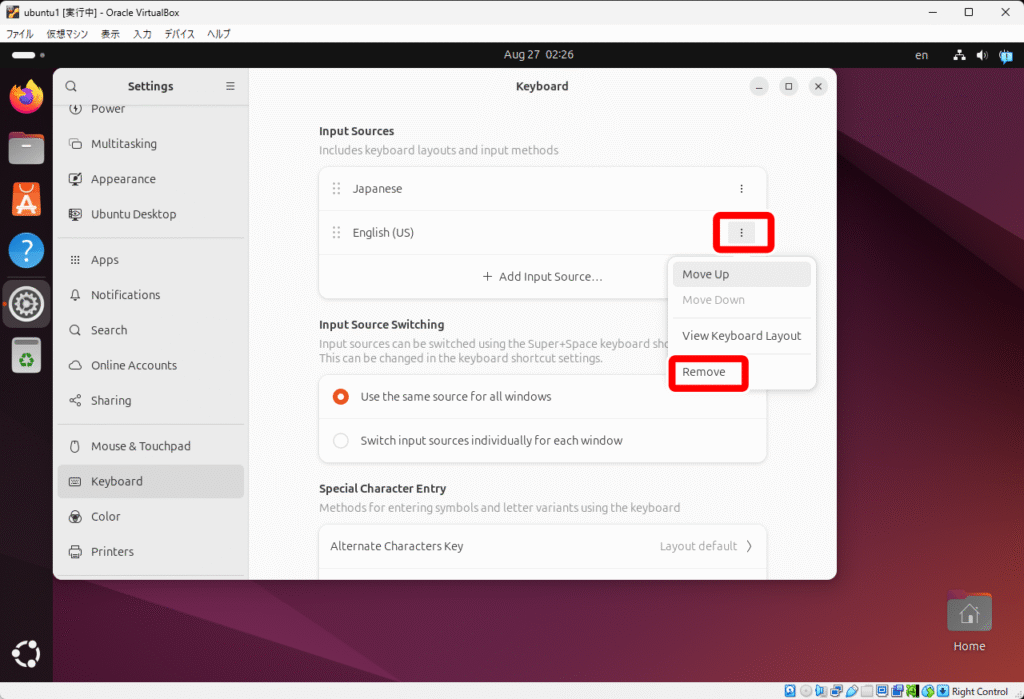

「English(US)」横の「⋮」をクリックし、「Remove」します。

フルスクリーン

「Guest Additions」をインストールしていない場合は、画面をフルスクリーンにすることができません。

以下のように、VirtualBoxの画面を広げても、中のUbuntuの画面が広がりません。

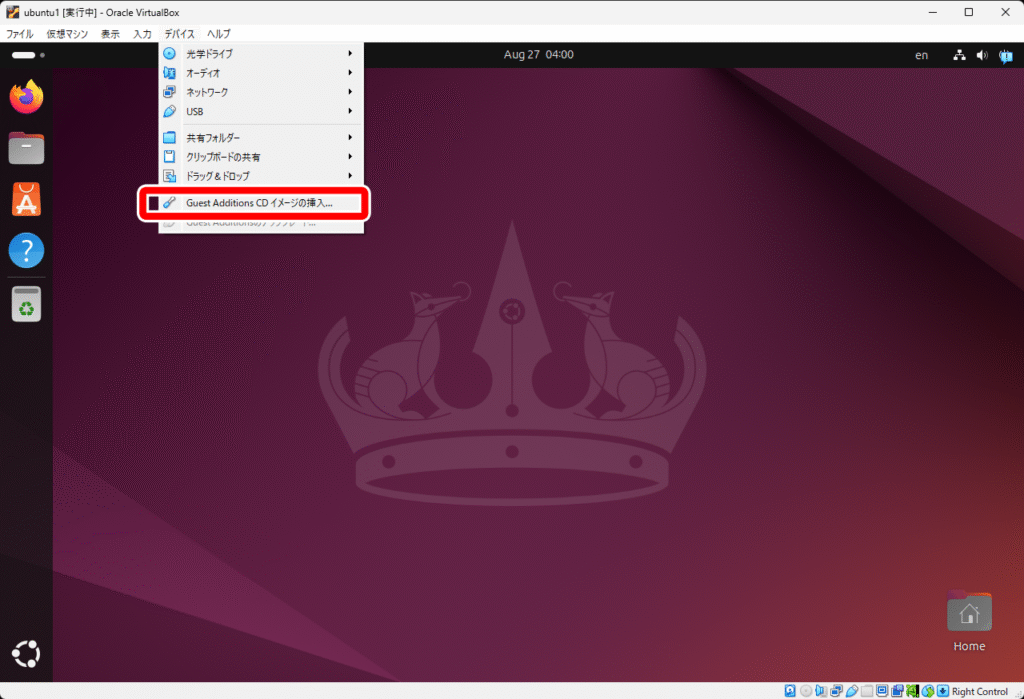

「Guest Additions」を後からインストールするには、まず「デバイス」から「Guest Additions CDイメージの挿入」をクリックします。

ターミナルを起動し、以下のコマンドを順番に実行します。

パッケージを最新に更新する。

sudo apt update必要な開発ツールをインストールする。

sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)「Guest Additions CD」のインストーラーを実行する。(パスはユーザー名やバージョン番号により異なります)

sudo sh /media/vboxuser/VBox_GAs_7.1.101/VBoxLinuxAdditions.runその後、画面サイズを自由に変更できるようになります。

フルスクリーンも可能です。

フルスクリーンの解除

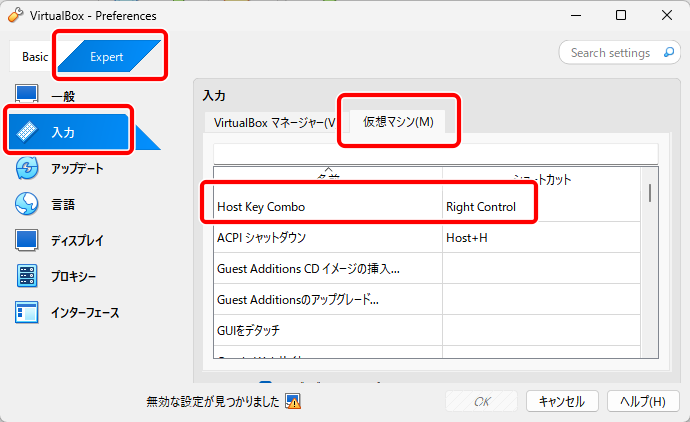

フルスクリーンモードを解除するには、「右Ctrl + F」です。

Hostキーを別のキーに割り当てている場合は、VirtualBoxの「環境設定」-「Expert」-「入力」-「仮想マシン」でご確認ください。

コピペ共有

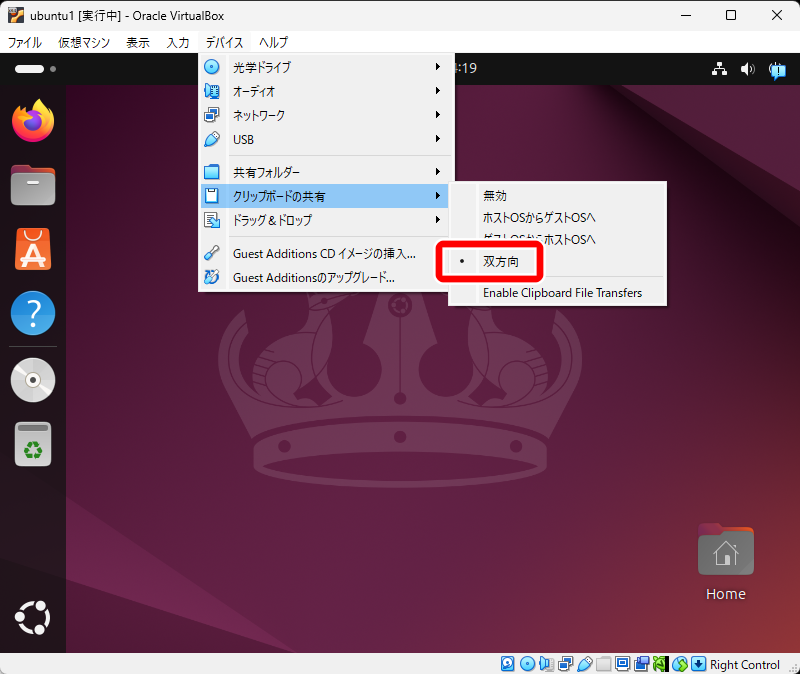

「Guest Additions」をインストールした後であれば、ホストPCとゲストPC間で、コピペ(クリップボード)を共有できます。

「デバイス」-「クリップボードの共有」-「双方向」にチェックを入れます。

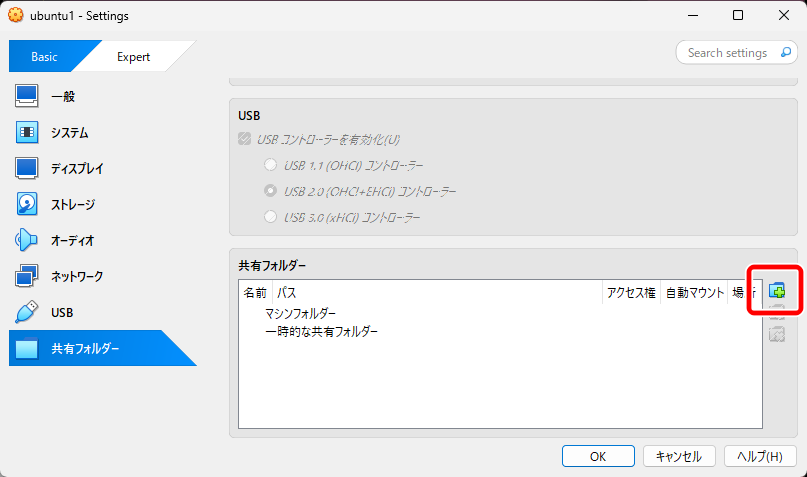

共有フォルダ

ホストPCのデータをゲストPCから参照するには、ホストPCに共有フォルダを作成し、ゲストPCでマウントするという作業が必要です。

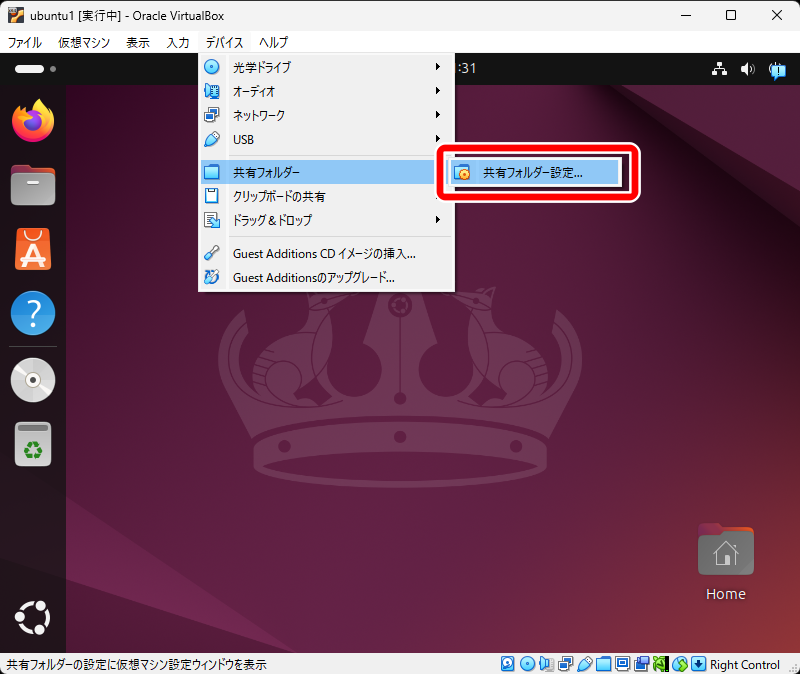

「デバイス」-「共有フォルダー」-「共有フォルダー設定」をクリックします。

「共有フォルダー」の「+」アイコンをクリックします。

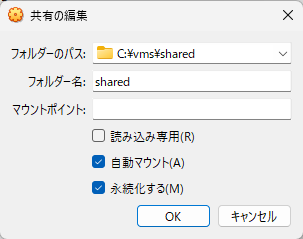

フォルダーのパスを入力します。

「自動マウント(起動時に自動マウント)」と「永続化する(再起動しても設定を保持)」は、チェックを入れたほうが便利だと思います。

このままではアクセス権がないので、ユーザーを共有フォルダグループに追加する必要があります。

ターミナルで、以下のコマンドを実行します。

sudo usermod -aG vboxsf $USER設定を反映させるために、ゲストPCを再起動させます。

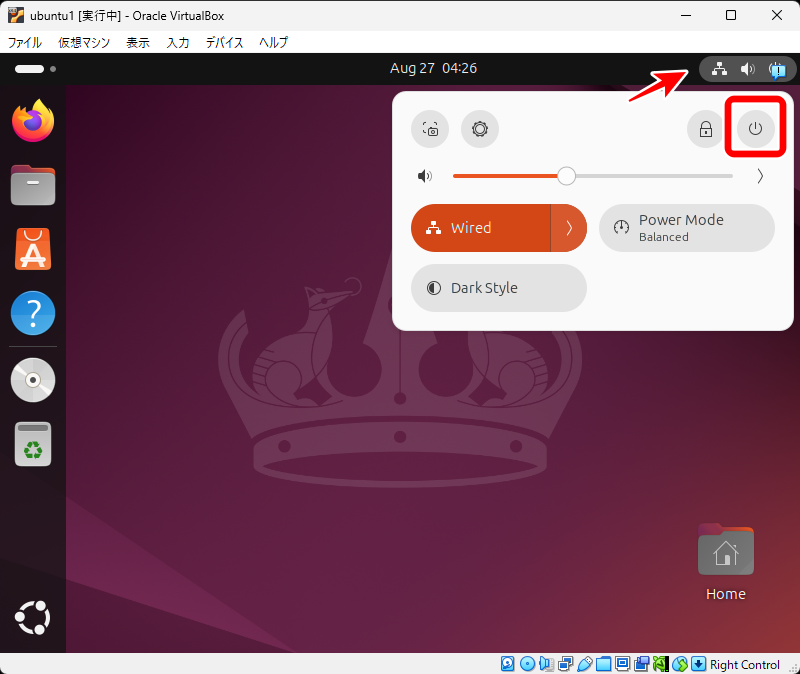

右上のシステムメニューをクリックし、電源アイコンをクリックします。

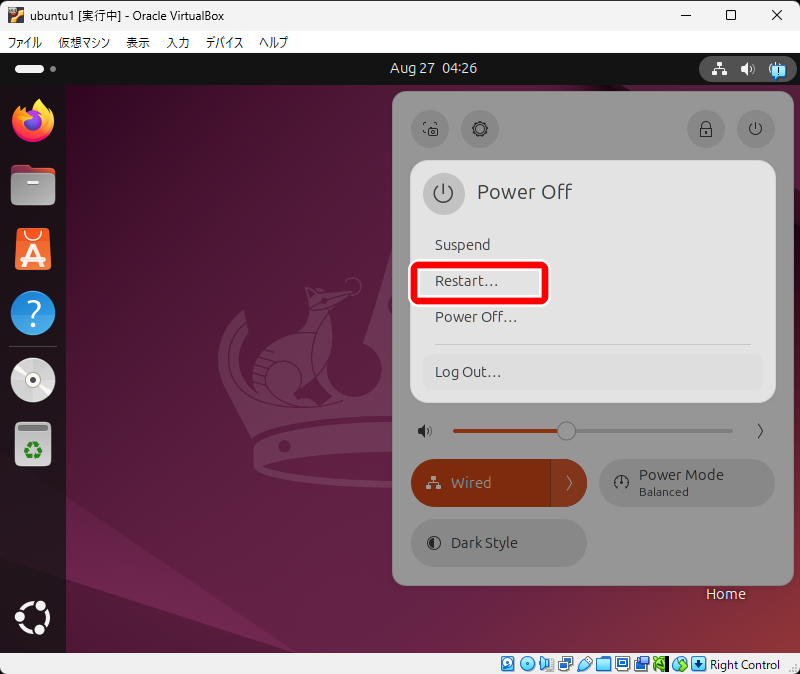

「Restart」をクリックします。

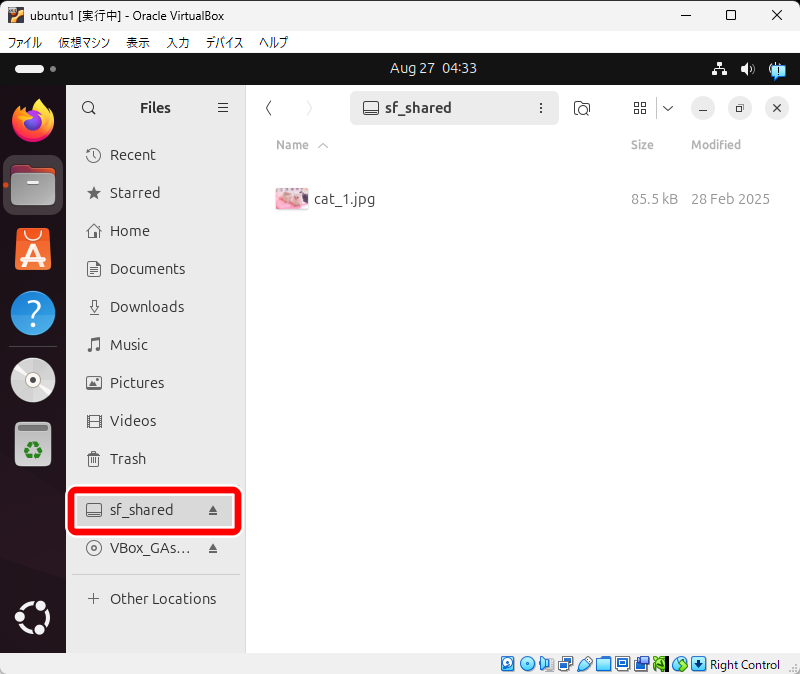

再起動後、「sf_【共有フォルダ名】」が自動マウントされ、中のファイルにアクセスできるようになります。

日本語化

システム言語を日本語にするには、まず日本語パッケージをインストールする必要があります。

ターミナルで以下のコマンドを実行します。

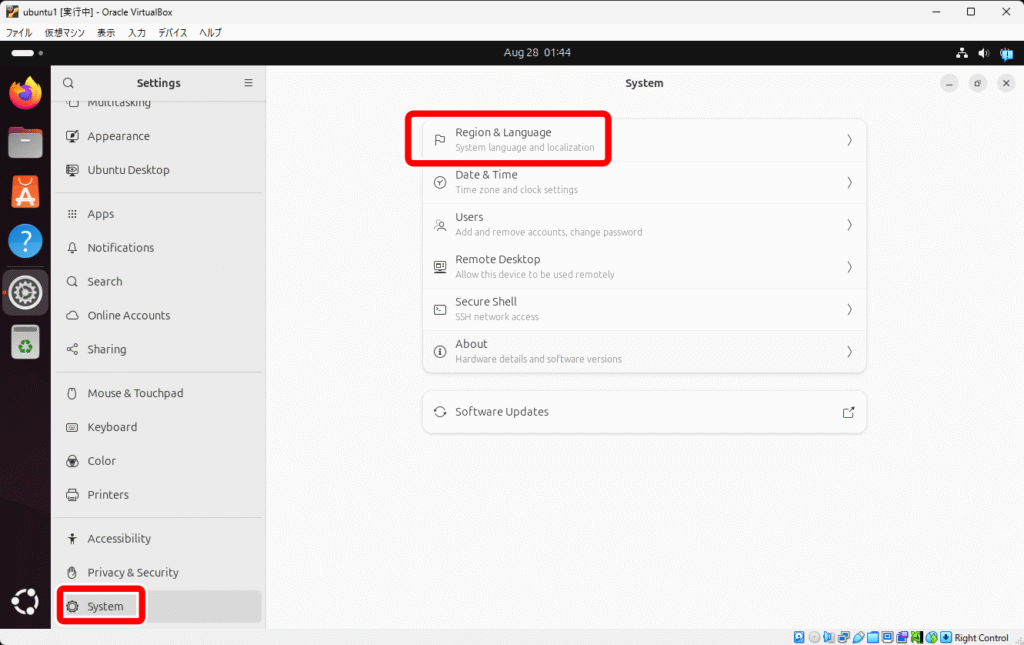

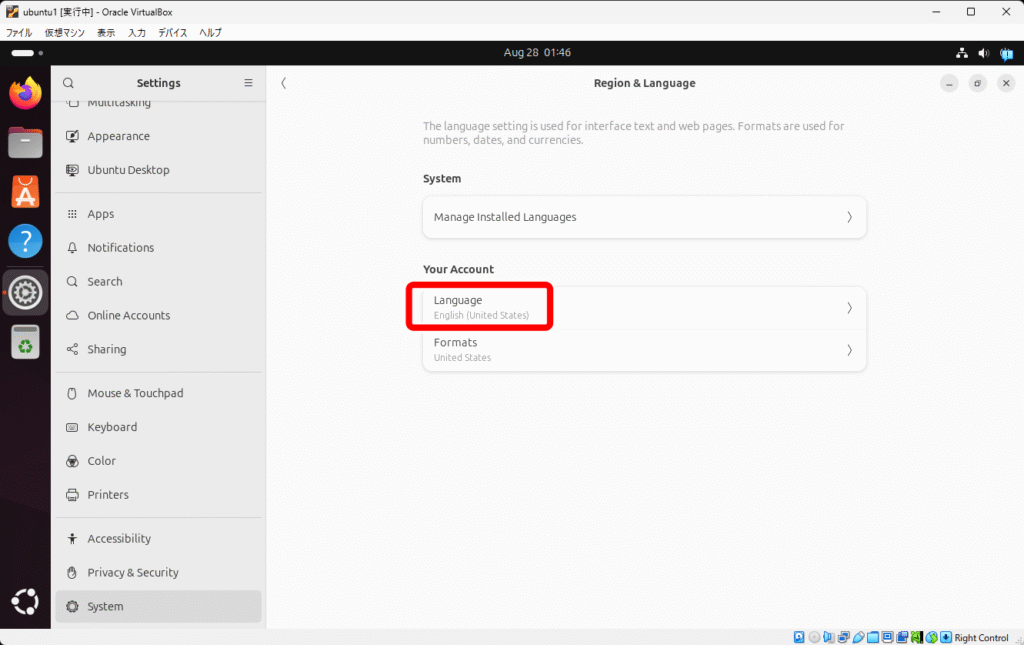

sudo apt install language-pack-ja次に、「Settings」-「System」-「Resion & Language」をクリックします。

「Language」をクリックします。

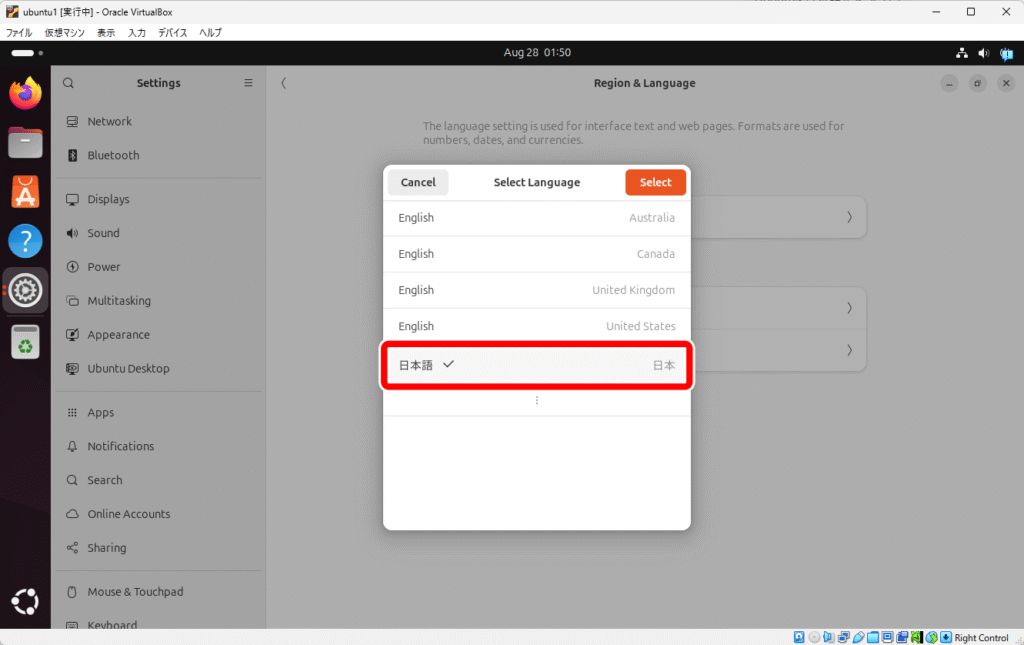

「日本語」を選択します。

設定を反映されるには、ログアウト/再ログインが必要となります。

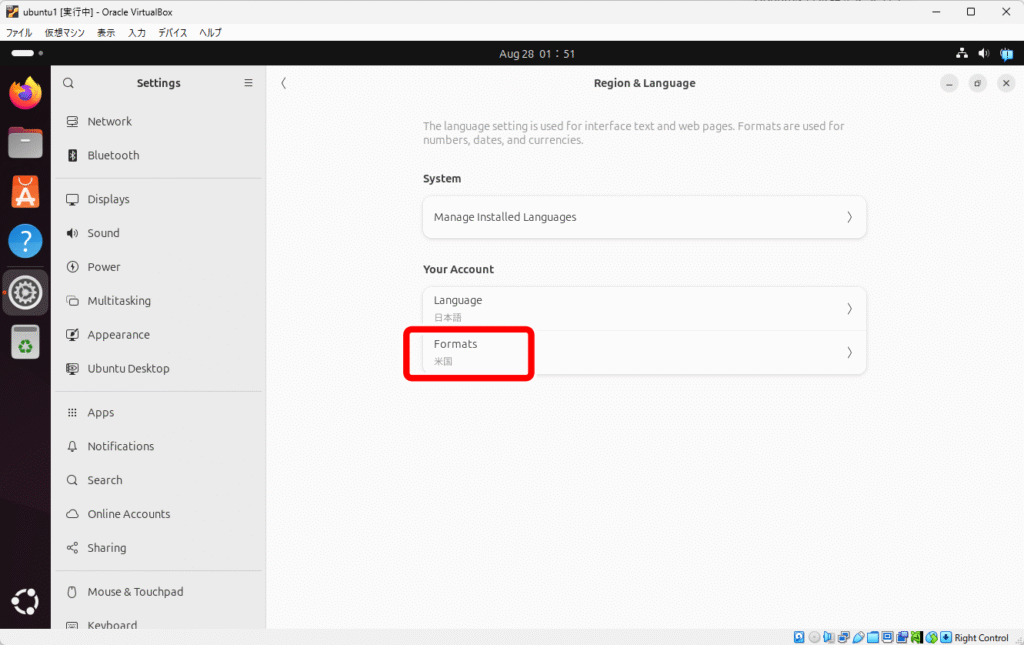

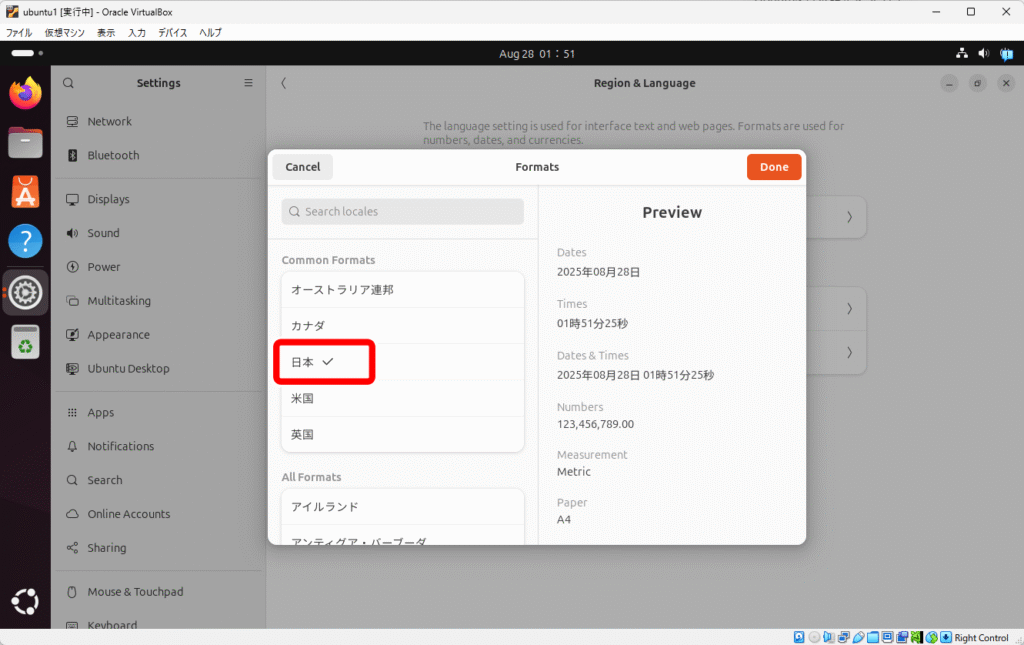

同様に、「Fromats」をクリックします。

「日本」を選択します。

こちらも再ログインが必要となります。

日本語入力の設定

上記でキーボードレイアウトを変更しましたが、それはただの配列であって、日本語変換ができません。

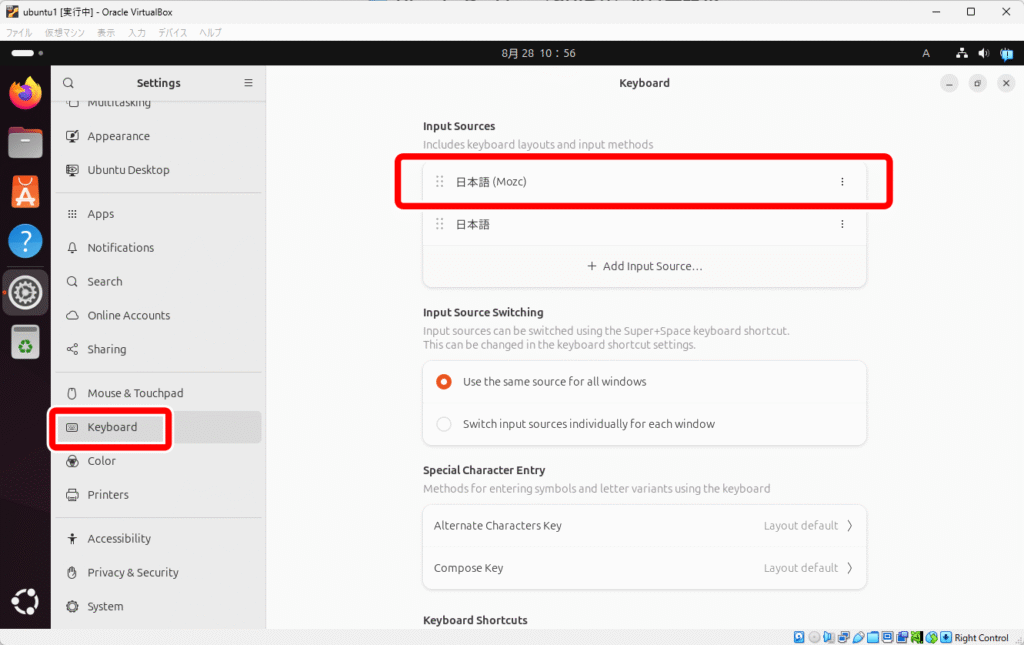

日本語変換できるようにするには、ターミナルで以下のコマンドを実行します。

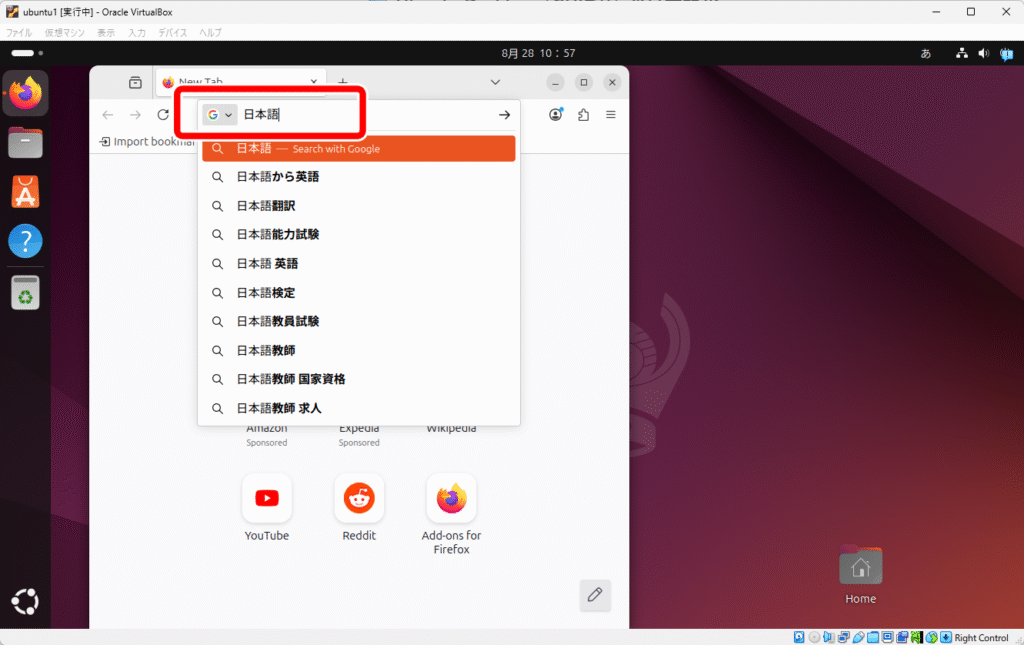

sudo apt install ibus-mozc再ログインをし、「Input Sources」に「日本語(Mozc)」が追加されていることを確認します。

日本語変換できるようになりました。

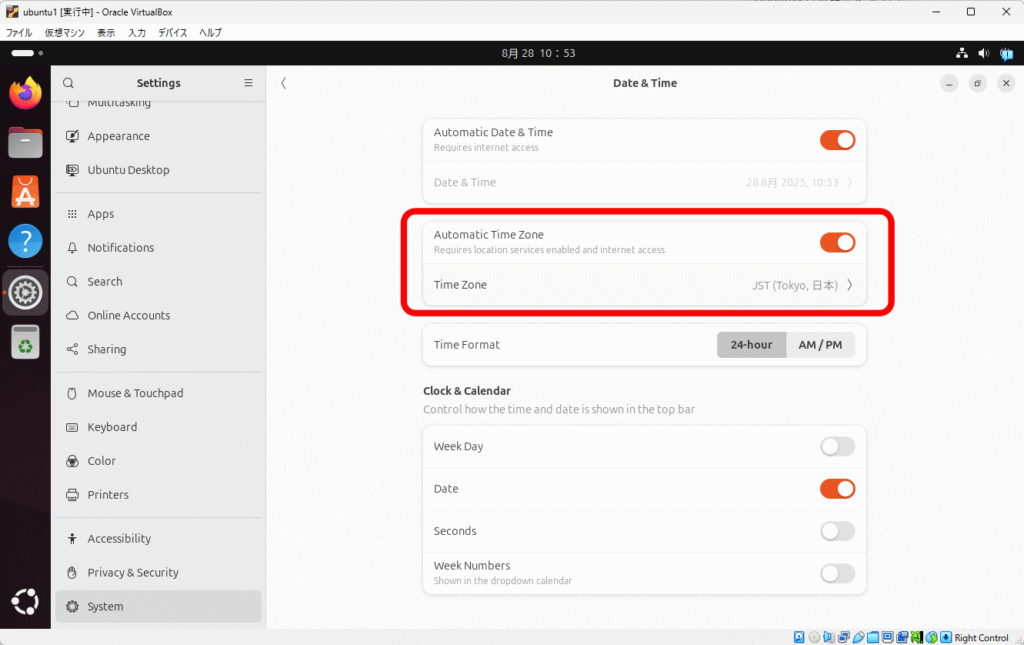

日時設定

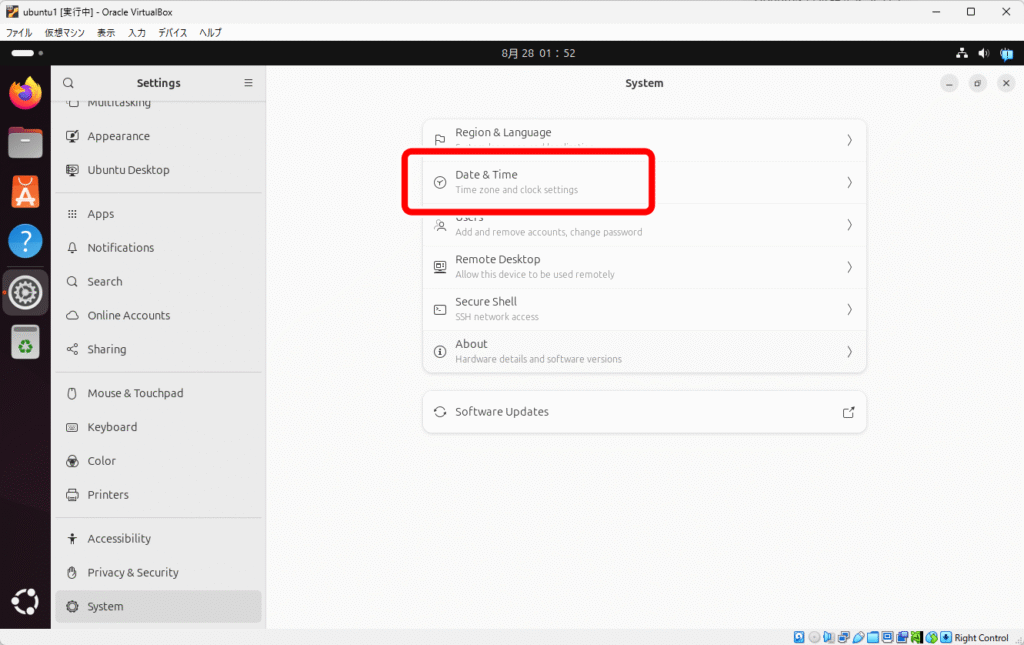

初期設定では、タイムゾーンがズレているので、時刻があっていないと思います。

「Settings」-「System」-「Date & Time」をクリックします。

「Time Zone」で「Tokyo, 日本」を選択し、「Automatic Time Zone」をオンにします。

まとめ VirtualBoxとUbuntuのインストールと基本設定

Windows 11にVirtualBoxをインストールし、そのゲストPCとしてUbuntuをインストールする方法をご紹介しました。

またUbuntuを日本語で使うための、基本的な設定をご紹介しました。

プライバシー保護を考えると、どうしてもWindowsでは限界があり、Linuxを利用する必要がでてきます。

VirtualBoxのような仮想環境では、効果は限定的ですが、無料で気軽に試すことができるのでおすすめです。