AIをローカル環境で利用するニーズが高まっていますが、ブラウザから操作できる環境を作るのは、一般ユーザーには少しハードルが高いです。しかし、最近公開されたOpen WebUIのインストーラーを使えば、簡単に環境構築が完了します。後はOllamaでモデルをダウンロードすれば、ローカルで自由にAIを利用できるようになります。

OpenWebUIとは

Open WebUIの概要と、通常のインストール方法、最近公開された簡単なインストール方法をご紹介します。

OpenWebUIの概要

「Open WebUI」とは、ChatGPTによく似た見た目を持つ、ブラウザ型AIインターフェースです。

Open WebUIを利用することで、複数のAIモデルを切り替えたり、RAG(Retrieval-Augmented Generation)によって外部のデータを参照したりすることができます。

オープンソースで開発されており、無料で利用することができます。

昨今、AIに対して個人情報や機密情報を入力することに対しての懸念から、AIをローカル環境で実行するニーズが高まっています。

Open WebUIを利用すれば、ローカル環境でも操作性を失わずに、AIを利用することができます。

OpenWebUIの一般的なインストール方法

Open WebUIの利用環境を作る方法はいろいろありますが、Windowsの場合、Dockerを利用することが一般的です。

Dockerとは、アプリケーションを実行するために必要なソフトウェアをコンテナという形でパッケージ化し、簡単にインストールできるようにしたものです。

簡単と言ってもエンジニアレベルの話であり、一般ユーザーにはややハードルが高いです。

OpenWebUIの簡単インストーラー

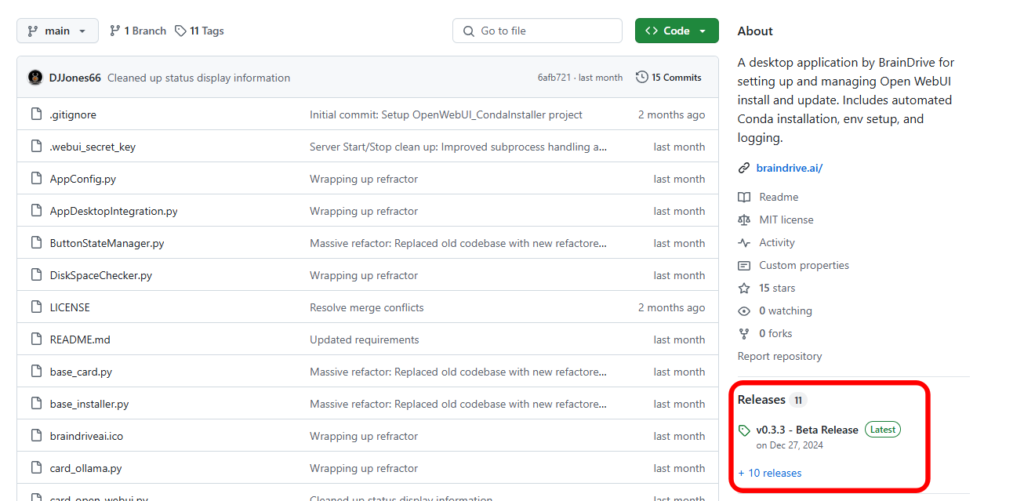

そこで今回は、有志によって開発されたWindows向けのインストーラー「OpenWebUI_CondaInstaller」をご紹介します。

これを使えば、ボタンを1回クリックするだけで、簡単にOpen WebUIの環境構築が完了します。

Dockerではなく、Condaという技術が使われていますが、それすら意識する必要はありません。

ただしベータ版なので、若干動作が不安定ですし、意図しない結果を引き起こす可能性はありますので、その点はご了承ください。

OpenWebUIのインストール

インストーラーを使った、Open WebUIの環境構築方法をご紹介します。

OpenWebUI_CondaInstallerのダウンロードと起動

GitHubの「OpenWebUI CondaInstaller」のページを開き、「Releases」をクリックします。

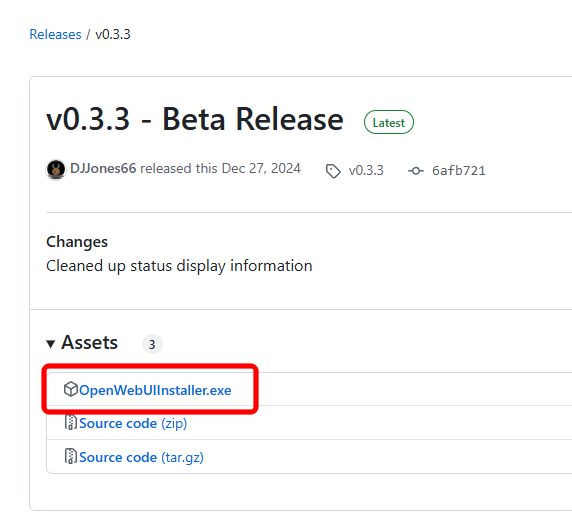

「OpenWebUIInstaller.exe」をクリックし、ダウンロードします。

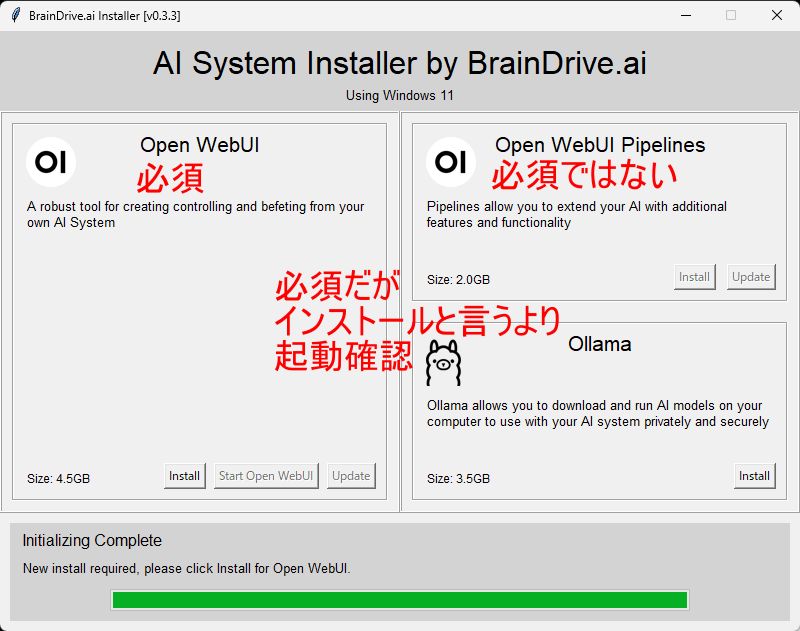

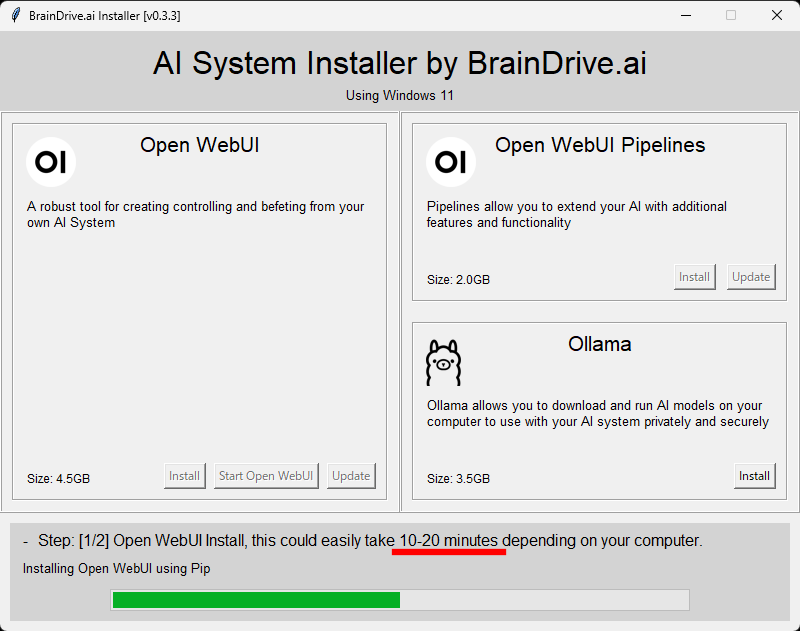

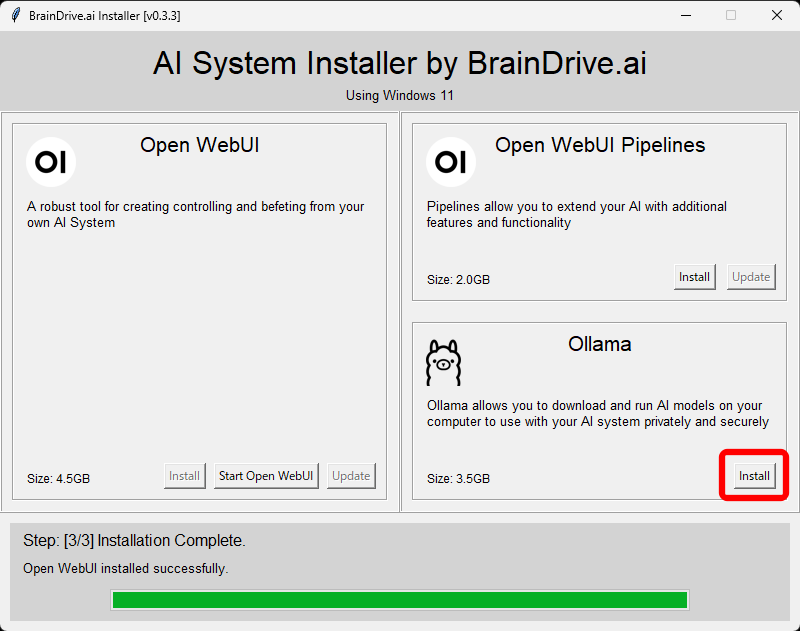

ダウンロードしたファイルを実行すると、以下の画面となります。(警告が出る場合は許可してください)

「Open WebUI」は基本となるものなので、必須となります。

「Open WebUI Pipelines」は、拡張機能なので必須ではありませんが、インストールしておいて困るものではありません。

「Ollama」は、AIのモデルを管理・実行するもので、むしろこちらが本体です。

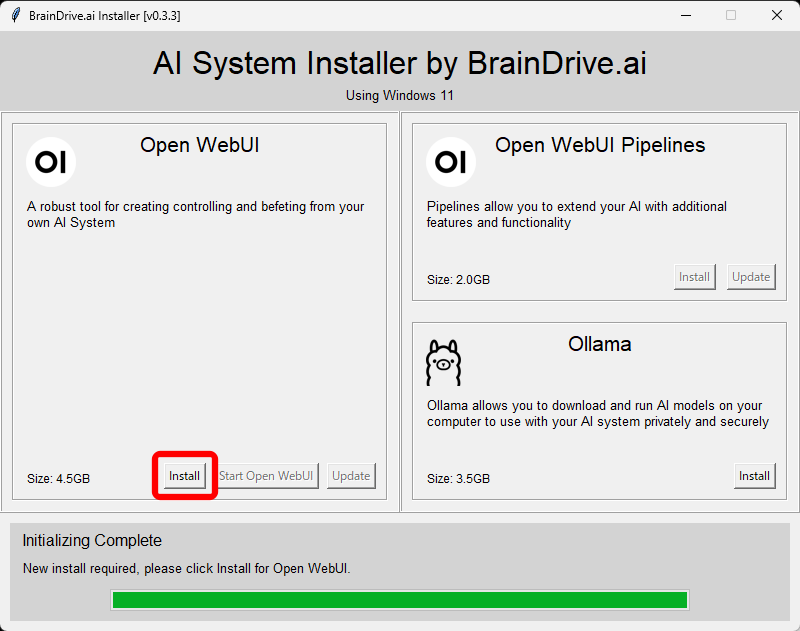

Open WebUIの「Install」をクリックします。

10~20分かかると書いてあるので、気長に待ちます。

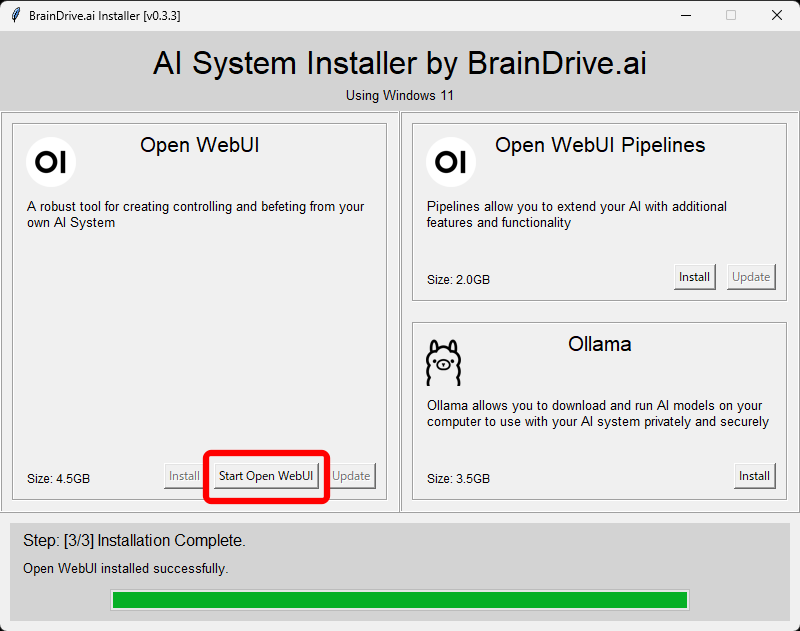

完了しました。

まだOllamaがインストールされていませんが、あえてこのまま起動してみます。

「Start Open WebUI」をクリックします。

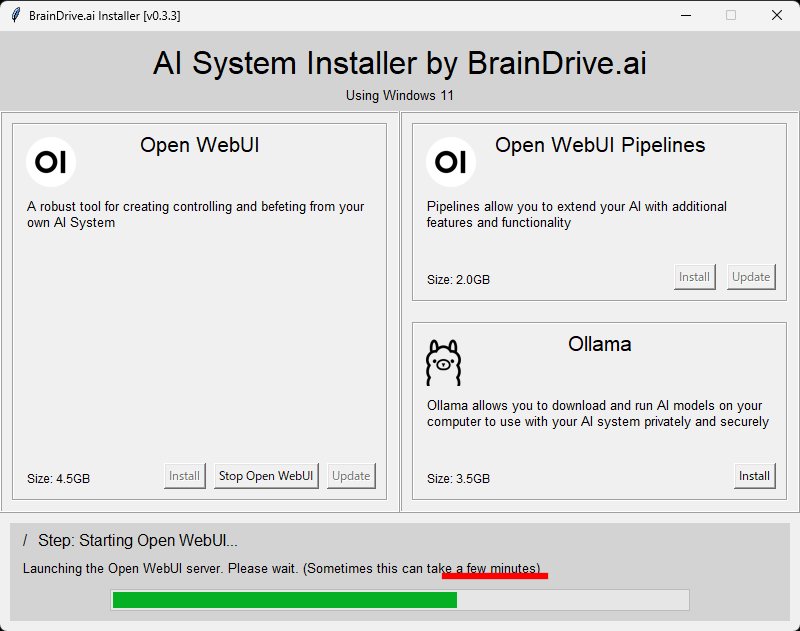

起動に数分かかると書かれているので、少し待ちます。

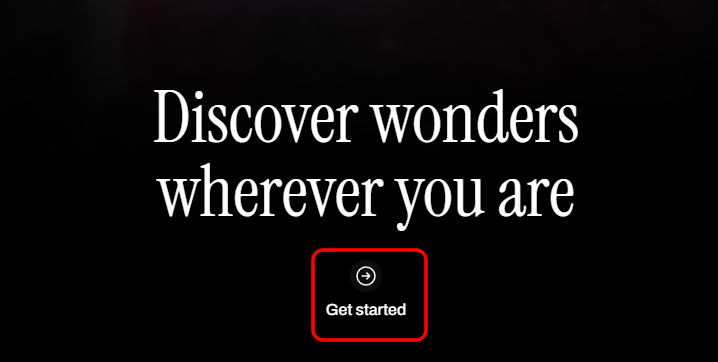

ブラウザで「http://localhost:8080/」が開かれ、宇宙的な画面が表示されるので、「Get Started」をクリックします。

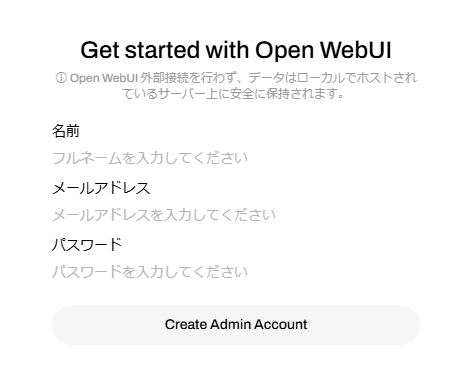

ユーザー名、メールアドレス、パスワードを登録します。

一人で使う分には、適当でいいと思います。

メールアドレスも適当で大丈夫です。

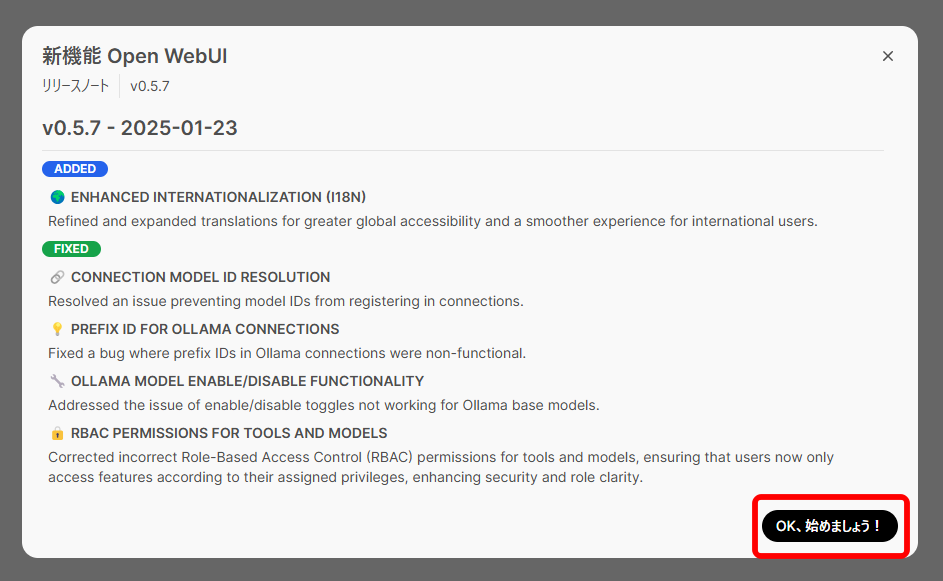

アップデート情報が表示されるので、「OK、始めましょう!」をクリックします。

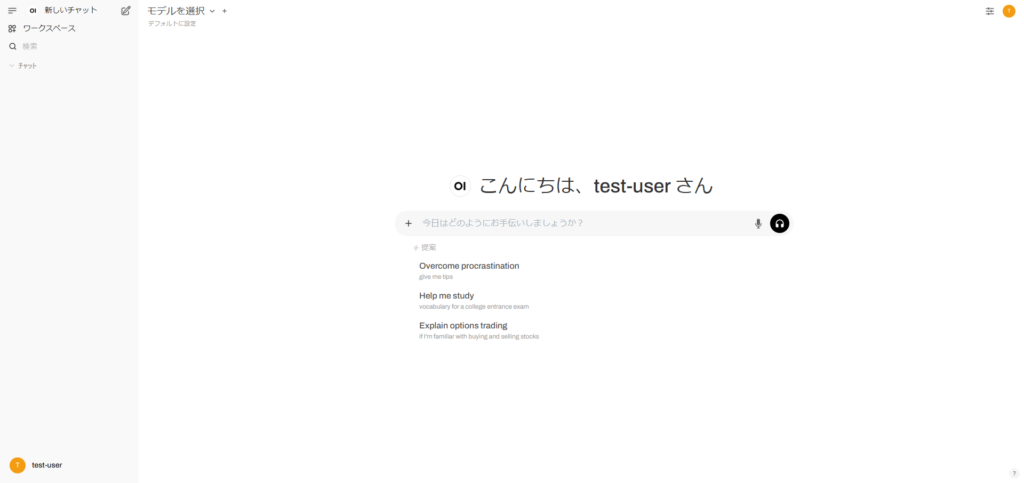

使える状態となりました。

画面と使い方は、ChatGPTとほぼ同じです。(ここまで寄せて大丈夫なのかというレベル)

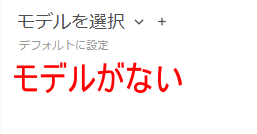

しかし、AIモデルがまだインストールされていないので、このままでは何もできません。

OllamaとAIモデルのインストール

ということで、Ollamaの「Install」をクリックします。

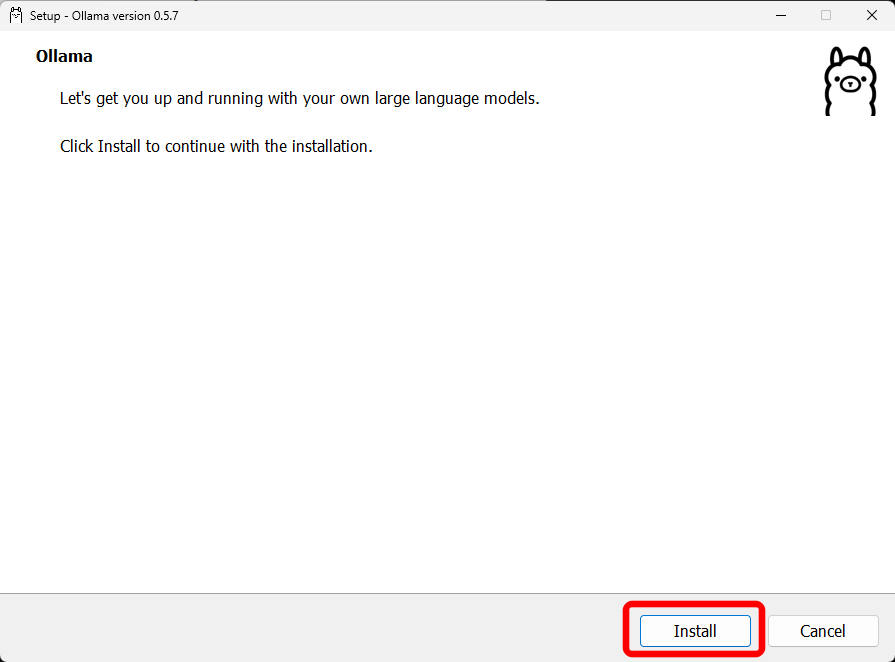

しかし、Ollamaのインストーラーが起動するだけなので、Ollamaの公式サイトからダウンロードするのと、大した違いはありません。

Ollamaのインストールが完了したら、AIモデルのダウンロードも必要です。

詳細は、下記の記事をご参照ください。

-

中国のAI「DeepSeek-R1」をOllamaを使ってWindowsローカルで動かす方法

中国企業が開発した生成AIモデル「DeepSeek-R1」が話題となっており、アプリストアでもランキングを伸ばしていますが、プライバシー保護の観点から利用することは待ったほうが良いです。この記事では、 ...

ついでに、Pipelinesをインストールしておくのもよいでしょう。

Ollamaの実行

Ollamaのインストールが完了したら、コマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを入力し、Ollamaを実行しておきます。

ollama serveその上で、Open WebUIを「Stop/Start」し、再起動します。

OpenWebUIの使い方

Open WebUIの基本的な使い方と、Ollama単体との違いをご紹介します。

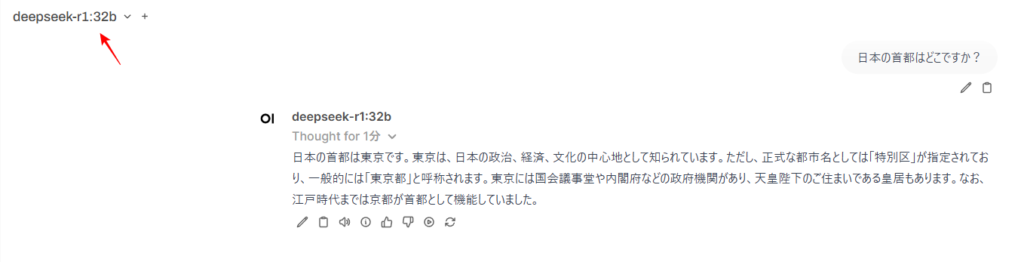

基本的な質問

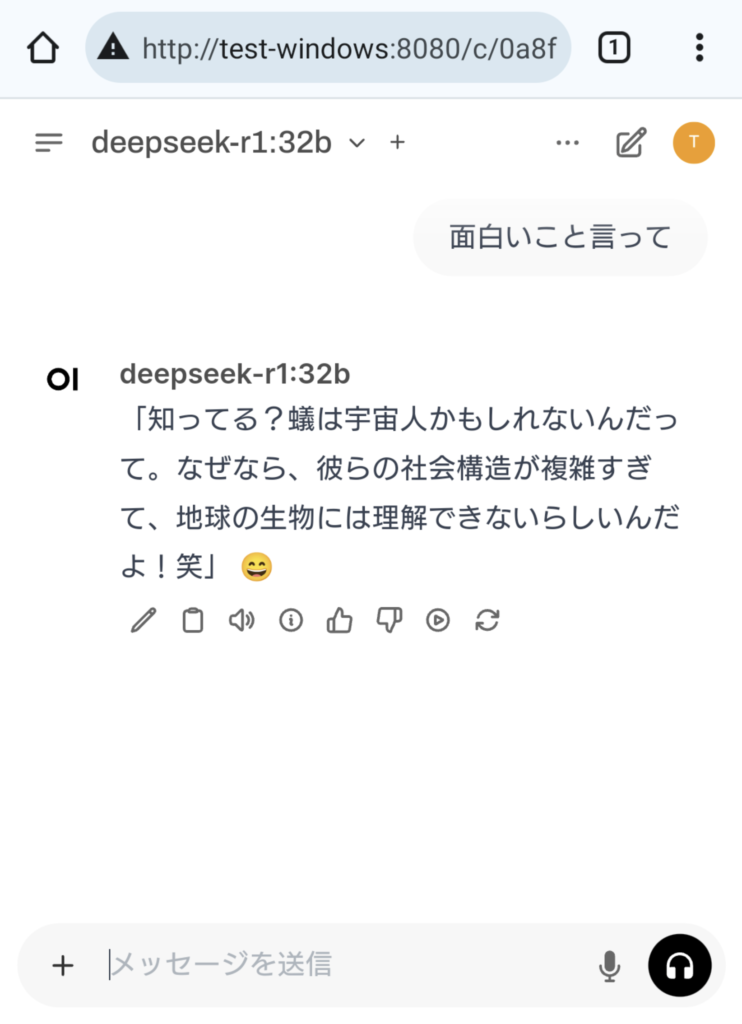

AIモデルがインストールされたので、質問文を入力すると、選択したモデルが回答してくれるようになります。

ここまでであればOllama単体でもできますが、履歴が保存され、管理できるという点が大きく異なります。

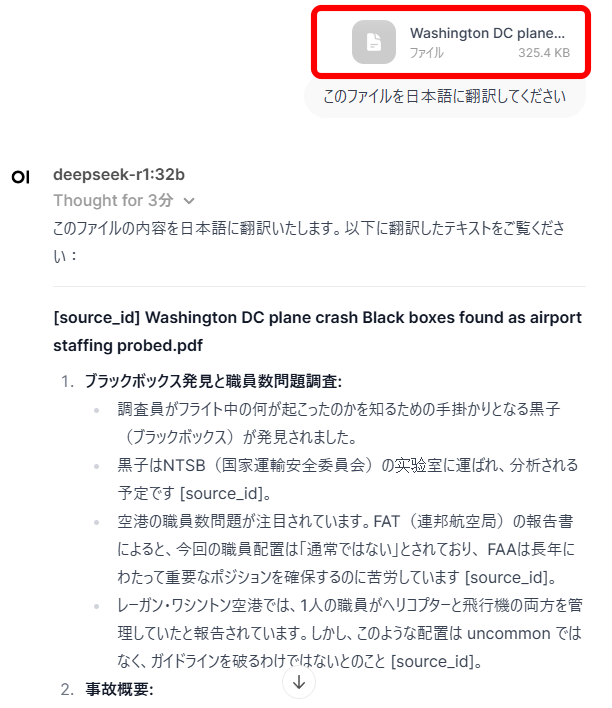

ファイルの添付

「+」をクリックし、ファイルを添付することもできます。

ここでは、日本語翻訳をお願いしてみました。

若干、翻訳内容が怪しいですが、Open WebUIではなく、利用しているAIモデルの問題です。

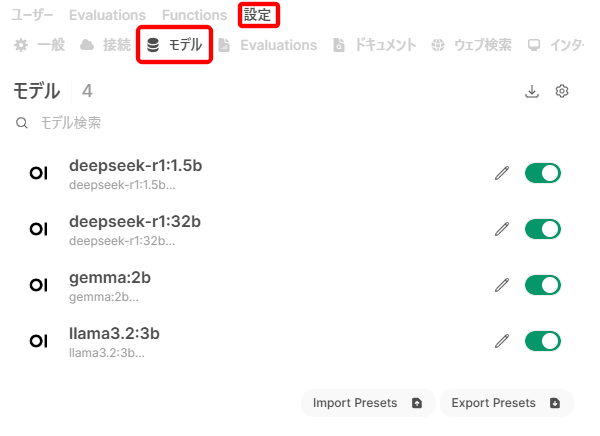

複数モデルの管理

Ollamaで複数のモデルをインストールすれば、切り替えて使用できるようになります。

使用しないモデルは、設定からオフにしておいた方がよいでしょう。

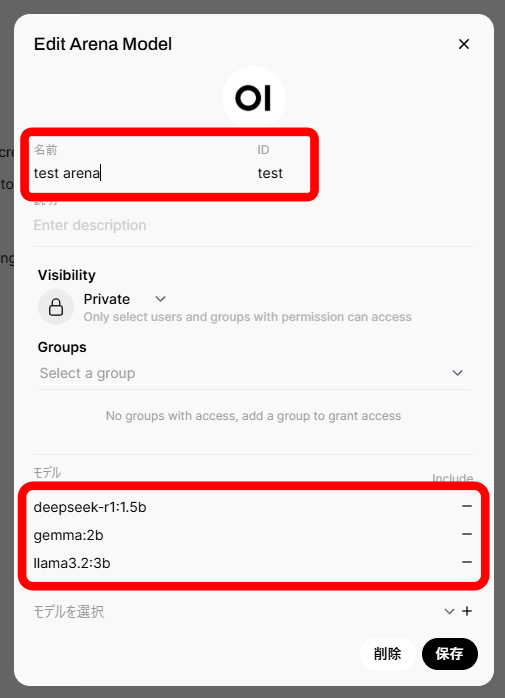

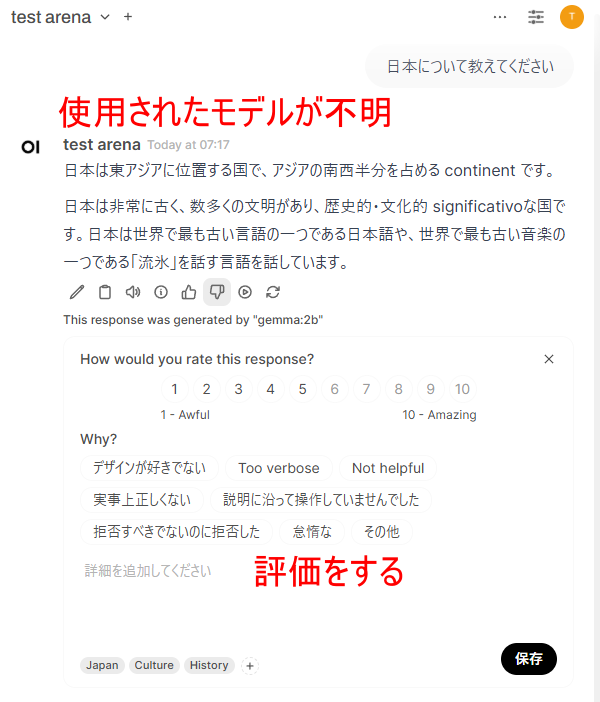

モデルの比較(Arena Model)

AIの性能を比較する「Arena Model」という面白い機能もついています。(研究者向けの真面目な機能なのかもしれません)

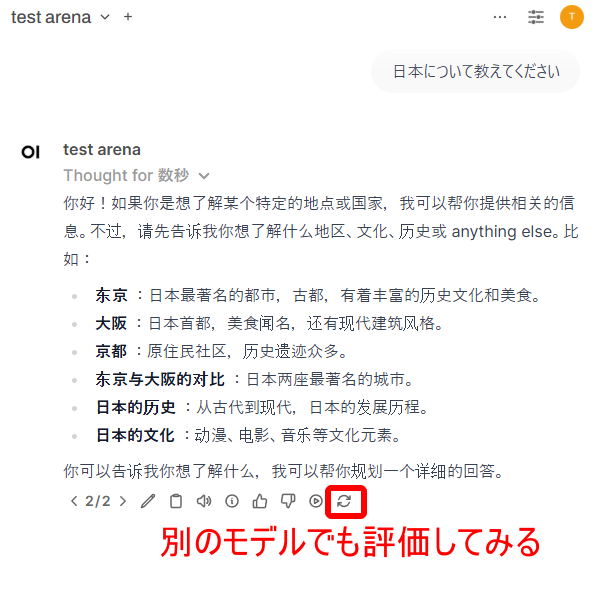

これは、回答に使用するAIモデルがランダムに選択され、どのモデルか分からない状態でブラインドテストすることで、客観的にAIを評価していくというものです。

まず、Arena Modelに使用するモデルを選択します。

左下のユーザー名から、「管理者パネル」をクリックします。

「設定」から「Evaluations」をクリックします。

「Manage Arena Models」の「+」をクリックします。

適当な名前を付け、使用するモデルを追加します。

今回は、軽量のモデルを3つ追加しています。

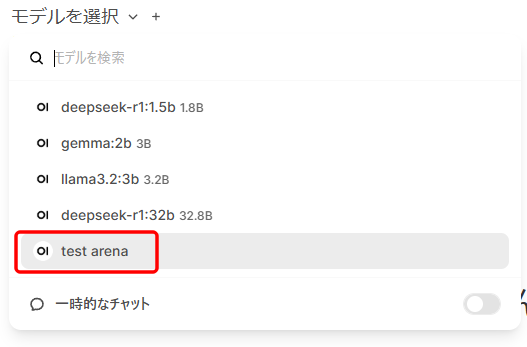

作成したモデルを選択します。

質問をすると、名前を隠されたAIモデルが回答してくれますので、それに対する評価をします。

(回答内容が微妙なのは、超軽量モデルのためです。でも流氷って何だろう⋯)

リロードアイコンをクリックして、別のモデルにすることもできます。

(中国語になってしまった)

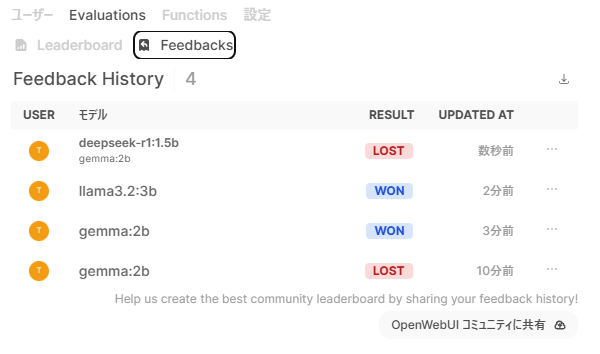

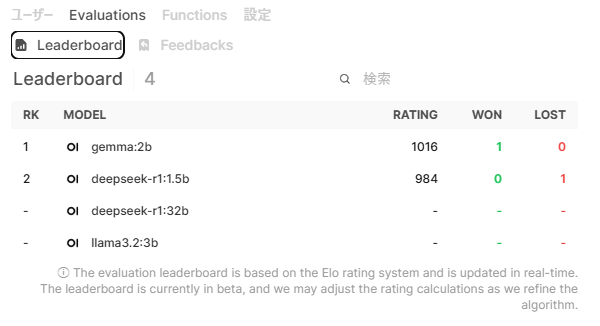

評価は、「Feedbacks」に記録されていきます。

自動的にレーティングもされます。

評価自体はArenaでなくてもできますが、ブラインドテストになっているという点に意味があります。

VPN経由でスマホからアクセス

Open WebUIはPC上で実行する必要がありますが、VPNを使用すればスマホからアクセスすることもできます。

本来こういうことをするには、サーバーを運営する必要がありますが、そのためには技術力、お金、手間がかかって大変です。

個人で使う程度であれば、自宅のPC上でOpen WebUIを起動しておき、VPNで接続すれば十分です。

今回は、NordVPNのメッシュネットワークを使用してみました。![]()

NordVPNは有料のVPNサービスですが、メッシュネットワークだけであれば無料で利用できます。

NordVPNのメッシュネットワーク機能は、2025年12月1日に廃止予定です。TailscaleかZeroTierの利用をおすすめします。 → 継続となりました

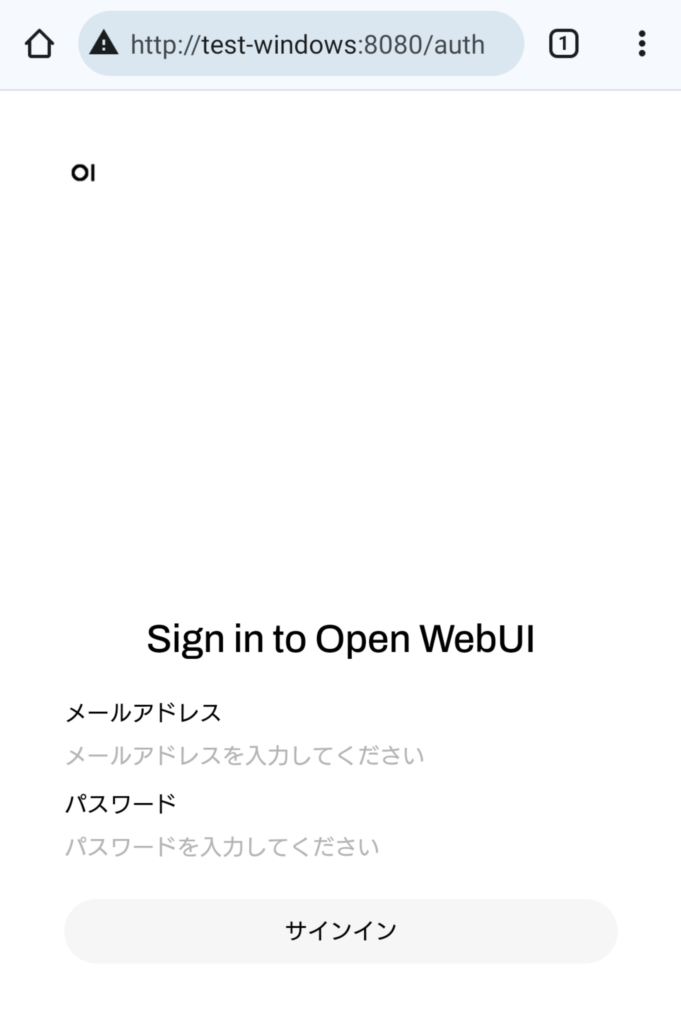

スマホのブラウザで、「localhost」を「NordVPNで設定したホスト名(ここではtest-windows)」に置き換えてアクセスするだけです。

登録したメールアドレスとパスワードでサインインします。

後は同じように使用できます。

同様のことは、「ZeroTier」や「Tailscale」でも実現できます。

-

ZeroTierの安全性と使い方

ZeroTierとは、複数のデバイスでP2P接続し、仮想LANを構築することができるVPNアプリです。この記事では、ZeroTierの仕組みと、よく似たコンセプトであるTailscaleとの違い、実際 ...

-

Tailscaleとは何? 普通のVPNとは何が違う?

一般的にVPNは、単一のゲートウェイに複数のノードが接続する、ハブ型の構成が多いですが、ゲートウェイがボトルネックになったり、単一障害点になったりする問題があります。Tailscaleは、P2Pのメッ ...

その他

Open WebUIには、今回ご紹介した以外にも、多くのことができます。

Google Driveとの連携

Google Driveと連携するオプションがあるのですが、単にオンにするだけでは使えないようです。

何か分かりましたら追記します。

Web検索

同様にWeb検索も利用できるようなのですが、AIモデルとの兼ね合いもあるのか、いまいちうまく使えませんでした。

API

Open WebUIでは、ローカルのOllamaだけでなく、外部のAIサービスとAPI連携をすることもできます。

多くのAIサービスは、月額や年額のサブスクリプションとなっていますが、APIは従量課金なので、安く利用できる可能性があります。